エステル記1章 2021.4.14

エステル記1章 生ける神は今も エステル1:1-22

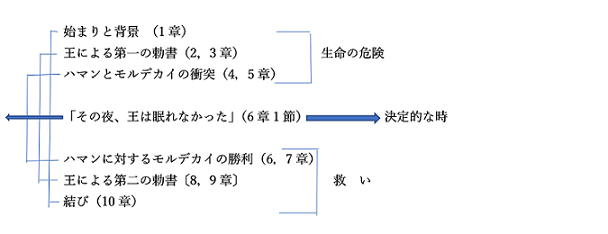

エステル記を学ぶ上で、エステル記の構成を理解しておくことは有益である。

2.時代背景

| 聖書 | 出来事 | 年代(BC) | ペルシアの王 |

|---|---|---|---|

| エズラ記1-6章 | 捕囚民の帰還開始~エルサ レム神殿の再建完成 |

539ー516 | キュロス・ ダレイオス |

| エステル記 | エステル王妃、ユダ絶滅か らの救い |

479ー475 | クセルクセス |

| エズラ記7-10章 | 祭司エズラの帰還、律法に よる改革 |

458-445 | アルタクセルクセス |

| ネへミヤ記 | エルサレム城壁修復、ネへミ ヤによる改革 |

445-433 | アルタクセルクセス |

3.王妃ワシュティの廃位事情

イスラエル南王国はBC586年にバビロン帝国によって滅ぼされ、多くのイスラエルの民が捕囚の身としてバビロン移された。やがて、キュロス王に率いられたペルシアがバビロンを滅ぼし、捕囚の民を解放したのである。だが、一部には異教の地ペルシアに残った民たちがいた。エステル記はこのペルシアのキュロスから三代後のクセルクセス王の時代が舞台となる。旧約のエズラ記、ネヘミヤ記、ハガイ書、ゼカリヤ書、マラキ書と時代は重なる。 エステル記の主人公「エステル」は2章で登場するが、その登場の背景となった事件がクセルクセス王の宮殿で起こった。エステル記には最後まで神の名は出てこないが、まぎれもなく神は歴史も日々の出来事をも支配しておられる。1章に記されている出来事も神の御手の内にあり、エステル登場の経緯となっている。ある時、クセルクセス王が国威を示すための宴会を催した。身分の高い者たちを招いての酒宴である。その七日目のことである。ぶどう酒で上機嫌になった王は冠を着けた王妃ワシュティを召しだそうとした。王妃の美しさを列席者に見せようとするのである。ところが、王妃は王の命令を拒み来ようとはしなかった。王妃にどんな事情があったのかは記されていないが、事態は王妃ワシュティに不利に動き始めた。 怒りに燃えた王は、王国の最高の地位にある七人の大臣に、国の定めによれば王の命令に従わなかった王妃をどのように扱うべきか、を諮ったのである。その結果、王に従わない王妃をそのままにしておいては民たちに対して示しがつかず、女たちは皆、夫を軽蔑の目で見ることになるとの理由で、王妃ワシュティはその座を追われることになった。このような経緯のもとで、2章に記されているように、新たな王妃探しが始められることになるのである。 前ページで、本書の特色について三点記したが、1章ではそのうちの二つ目、神の名が出てこないということだけが印象に残る。出来事は、地上の権力と富を手中にした王の酒に酔ったうえでの行為が書かれているとだけしか見えないような事柄である。神の民とは全くつながりのないように見える。遠い異国での神なき世界のことである。しかし、そのような神なき世界のただ中に、実は生きておられる神の見えざる御手は働いている。わたしたちも神なき世界の中に遣わされている。しかし、確実なことはここにも神はおられ、その御手をもって働いてくださっておられることである。 ローマの手紙8:28の恵みを感謝して。

エステル記2章 2021.4.21

エステル記2章 見えざる神の御手 エステル2:1-23

1. エステル登場

先回、エステル記の特色として挙げたエステルの登場である。この登場事情にも神の名は出てこない。しかし、この時すでに神の御手は働いているのである。この章では、物事の背後に働いている、神の御手の確かさを教えられたい。

わたしたちは、神様の存在は信じていても、神様の計画に従わずに自分の考えや世の常識に頼りやすい者である。それは、見えない神様の力よりも、目に見える物や自分の経験したことのほうが確かに見えるからといえる。しかし、考えてみると、この世の常識は時代と共に変化しているし、誰にしても明日のことについては確言できない。そうした者であるだけに、日々の事柄にしても、人の歴史にしても、その背後には神の御手があることをしっかりと心に留めておきたい。わたしたちには、「これらのものはみな加えて与えられる」と言われ、わたしたちのすべてをご存じの方がおられるのだから(マタイ6:32-34)。

エステル登場のいきさつは、すでに1章に記されていたクセルクセス王の酒宴と王妃ワシティの退位に始まっている。その時怒り心頭に発していた王の怒りも治まってくると、王妃ワシュティを失った寂しさや、ワシュティへの自らが下した仕打ちを思い返したのであろう。だが、王は自らの法律によって、身動きが取れなくなっていた。

その王に、侍従たちは言った。「王のために美しいおとめを探させてはいかがでしょうか。全国各州に特使を送り、美しいおとめを一人残らず要塞の町スサの後宮に集め、後宮の監督、宦官ヘガイに託し、容姿を美しくさせるのです。御目にかなう娘がいれば、ワシュティに代わる王妃になさってはいかがでしょうか。」

これは王の意にかない、王はそうすることにした。こうして、新しい王妃選びが始まったのである。

エステル登場は偶然のことではない。ここに記されているどの言動も、実はどれか一つが欠けていたとしたら、エステルの登場は実現しなかったのである。

2. モルデカイとエステル

このようなタイミングで、ユダヤ人モルデカイと、そのいとこであり養女でもあるエステルが登場してくる。

5、6節では、モルデカイが捕囚の民の子孫として、バビロン時代(バビロンの王ネブカドネツァル)から祖国のエルサレムを離れた捕囚の地で生きてきた離散のユダヤ人であることが明記されている。このことは、モルデカイの存在によって、エステル記の出来事が見えざる神の御手の内に置かれていることを何よりも表していることになっていると言える。

さらに7節でエステルが登場する。モルデカイはいとこの娘ハダサ、すなわち、エステルを養育していた。彼女には両親がいなかったのである。そのエステルは「姿も顔立ちも美しかった。」と記されている。この美しいという言葉は、15節でも記されている。だが、2017訳聖書が15節で訳しているように、単に美しいというだけではなく、「好意を受けている」という意味が込められている。だれからも好意を受けるような人格的魅力があったということである。

(参考) 15節の諸訳から

新共同訳 見る人は皆、彼女を美しいと思った。

口語訳 すべて彼女を見る者に喜ばれた。

共同訳 皆彼女に好意を抱いた。

2017訳 彼女を見るすべての者から好意を受けていた

太字にしたところは、動詞の「上げる、支持する、受け入れる」の意と、名詞の「好意」の意の表記を組み合わせた語である。

異国の地に生まれ育ち、両親とも死別して、モルデカイに育てられた少女エステル。そこには、彼女が人にはわからないような様々な苦しみや悲しみ、そして忍耐などがあったに違いない。それが彼女の品性を作り出してきたのではないか、と考えさせられる。

(参考) 品性について、 ローマ5:3,4から

新共同訳「わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。」

下線で示した「練達」の語は、原語では「練られた品性」であり、共同訳では「品格」、2017訳では「品性」と訳されている。

こうして王妃となったエステルから、21-23では突然に、王の暗殺計画とそれを知ったモルデカイ、そしてモルデカイの名でエステルが王に知らせたという事件が記されている。これが何を意味するのかは、今の段階では分からない。だが、やがて最後には見事につながってくる。わたしたちにはまだ分からないにしても、それがわたしたちの人生の現実ではないだろうか。だからこそわたしたちには、見えざる神の御手を信じる神への信仰が大切なのである。

1. エステル登場

先回、エステル記の特色として挙げたエステルの登場である。この登場事情にも神の名は出てこない。しかし、この時すでに神の御手は働いているのである。この章では、物事の背後に働いている、神の御手の確かさを教えられたい。

わたしたちは、神様の存在は信じていても、神様の計画に従わずに自分の考えや世の常識に頼りやすい者である。それは、見えない神様の力よりも、目に見える物や自分の経験したことのほうが確かに見えるからといえる。しかし、考えてみると、この世の常識は時代と共に変化しているし、誰にしても明日のことについては確言できない。そうした者であるだけに、日々の事柄にしても、人の歴史にしても、その背後には神の御手があることをしっかりと心に留めておきたい。わたしたちには、「これらのものはみな加えて与えられる」と言われ、わたしたちのすべてをご存じの方がおられるのだから(マタイ6:32-34)。

エステル登場のいきさつは、すでに1章に記されていたクセルクセス王の酒宴と王妃ワシティの退位に始まっている。その時怒り心頭に発していた王の怒りも治まってくると、王妃ワシュティを失った寂しさや、ワシュティへの自らが下した仕打ちを思い返したのであろう。だが、王は自らの法律によって、身動きが取れなくなっていた。

その王に、侍従たちは言った。「王のために美しいおとめを探させてはいかがでしょうか。全国各州に特使を送り、美しいおとめを一人残らず要塞の町スサの後宮に集め、後宮の監督、宦官ヘガイに託し、容姿を美しくさせるのです。御目にかなう娘がいれば、ワシュティに代わる王妃になさってはいかがでしょうか。」

これは王の意にかない、王はそうすることにした。こうして、新しい王妃選びが始まったのである。

エステル登場は偶然のことではない。ここに記されているどの言動も、実はどれか一つが欠けていたとしたら、エステルの登場は実現しなかったのである。

2. モルデカイとエステル

このようなタイミングで、ユダヤ人モルデカイと、そのいとこであり養女でもあるエステルが登場してくる。

5、6節では、モルデカイが捕囚の民の子孫として、バビロン時代(バビロンの王ネブカドネツァル)から祖国のエルサレムを離れた捕囚の地で生きてきた離散のユダヤ人であることが明記されている。このことは、モルデカイの存在によって、エステル記の出来事が見えざる神の御手の内に置かれていることを何よりも表していることになっていると言える。

さらに7節でエステルが登場する。モルデカイはいとこの娘ハダサ、すなわち、エステルを養育していた。彼女には両親がいなかったのである。そのエステルは「姿も顔立ちも美しかった。」と記されている。この美しいという言葉は、15節でも記されている。だが、2017訳聖書が15節で訳しているように、単に美しいというだけではなく、「好意を受けている」という意味が込められている。だれからも好意を受けるような人格的魅力があったということである。

(参考) 15節の諸訳から

新共同訳 見る人は皆、彼女を美しいと思った。

口語訳 すべて彼女を見る者に喜ばれた。

共同訳 皆彼女に好意を抱いた。

2017訳 彼女を見るすべての者から好意を受けていた

太字にしたところは、動詞の「上げる、支持する、受け入れる」の意と、名詞の「好意」の意の表記を組み合わせた語である。

異国の地に生まれ育ち、両親とも死別して、モルデカイに育てられた少女エステル。そこには、彼女が人にはわからないような様々な苦しみや悲しみ、そして忍耐などがあったに違いない。それが彼女の品性を作り出してきたのではないか、と考えさせられる。

(参考) 品性について、 ローマ5:3,4から

新共同訳「わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。」

下線で示した「練達」の語は、原語では「練られた品性」であり、共同訳では「品格」、2017訳では「品性」と訳されている。

こうして王妃となったエステルから、21-23では突然に、王の暗殺計画とそれを知ったモルデカイ、そしてモルデカイの名でエステルが王に知らせたという事件が記されている。これが何を意味するのかは、今の段階では分からない。だが、やがて最後には見事につながってくる。わたしたちにはまだ分からないにしても、それがわたしたちの人生の現実ではないだろうか。だからこそわたしたちには、見えざる神の御手を信じる神への信仰が大切なのである。

エステル記3章 2021.4.28

エステル記3章 策略 エステル3:1-15

クセルクセスの王としての見識が問われている。王は、近頃任命した大臣にだまされ、内容を十分に吟味もせず法の制定を裁可してしまうのである。

1.ハマンの昇進

1節の「その後」とは、エステルが王妃となった王の治世第七年の後であり(2:16)、そして第十二年よりも前にあたる(3:7)。その頃ハマンは大臣の中でも最高の地位に抜擢された。モルデカイのおかげで王の命は永らえたのであるが、昇進したのはハマンであった。このことの中にも神の御手は働いているのである。

(参考)ハマン、とモルデカイについて

(1) アガグ人…サムエル記上15章を想起させる。このところでは、サウ

ルが敵のアマレクの王アガグの命を助けたかどでサムエルに𠮟責されている。イスラエル人がシナイに着く前にアマレク人がレフィディムで攻撃を仕掛けて以来(参照 出エジプト17:8-16、申命記25:17-19)、イスラエルとアマレクの間には憎悪が存在していた。

一方、モルデカイは、先祖がキシュの名であるという点で(2:5)、

偶然ではあろうが、サウルとの間に共通点が多少あり、サウルと同じようにアガグ人と対決している。

(2) 高い地位、皆敬礼した…なぜハマンが王に重用されたのだろうか。

ハマンは人一倍名誉欲が深く、上手に王の懐に飛び込んでいく奸物であっ

た。その一方で、自分への絶対服従を強制するような権力欲に取り憑かれ

た俗物という姿が浮かび上がる。

2-4節. 役人たちは心からハマンにひざまずいていたのだろうか。心ではハマンへの不満があったのではないだろうか。そう考えると、その中でただ一人モルデカイだけが毅然とした態度をとり続けていることが鮮明に見える。このモルデカイの取った態度に、彼が本当に畏れるべき方を見ていた信仰者の姿を見る。

2.くじが投げられる

5節に見るように、このモルデカイの態度はハマンには許し難かった。権力の座にいる者にとっては、その権力だけが自分のよりどころなのである。だから、それが崩れないように絶対的服従を求め続ける。裏を返して言えば、権力の脆さを知っているからではないかと思う。一人でも自分に従わない者がいれば瞬く間に己れの権威は崩れていく。ハマンを通して、この章で描きだされているのは弱い人間の姿ではないだろうか。

このところで「ひざまずいて」とある語は、「自らの意志で礼拝する、身を投げ出す」ことを意味する。そうした真意が含まれる敬礼の拒絶は、ハマンを激しい怒りへと向けさせた。6節に記されているように、ハマンはペルシア王国中のすべてのユダヤ人を滅ぼそうとしたのである。

それで、ハマンはユダヤ人を絶滅させる日を先に決めようとして、自分の前でくじを投げさせた。参考までに、「くじ」と訳されている語は「プール」で「プリムの祭り」の語源でもある。くじは第十二の月すなわちアダルの月に当たった。

そこで、8,9節に記されているように、ハマンは王に対する説得をするのである。説得の要点は次のような点であるが、彼の真意は述べられていない。

・ユダヤ人の法令はどの民族とも違っていて、それを遵守するために、ユダヤ人たちは王の法令には従っていない。(このところで、ハマンは自分の名誉が傷つけられたことには一切触れていない。)

・彼らをそのままにしておくことは、王のためにならない。(ハマンはユダヤ人をそのままにしておくことは自分にとって益になることではない、とは言わない。)

・この仕事に要する費用すなわち責任は全面的に自分が負う。(これは、ユダヤ人に対する主導権を握ることである。)

このハマンの説得を王は受け入れた。

そして、第一の月(今日の3~4月頃)の13日に王の書記官が召集され、総督、各州長官、各民族の首長あての勅書(公文書という形での命令)が国中に送られたのである。その内容は、第十二の月(今日の2~3月頃) 、すなわち、アダルの月の13日の当日に「ユダヤ人は老若男女を問わず一人残らず滅ぼされ、殺され、絶滅させられ、その持ち物も没収される」というものであった。猶予期間は11カ月しかない。王の定めが公布されると、スサの都は混乱に陥った。

さて、モルデカイがハマンにひざをかがめなかったのは、真の神以外を拝まない神への信仰からである。ここに神の前に生きる信仰者の姿を見る。「みんな、ハマンにひざまずいているではないか。どうしてあなただけそうしないのか。心の中で何を信じても構わない。けれどここはユダヤじゃないペルシアなのだ。この土地に生きているのだから、土地の流儀に従ったらどうか」という声が響いてくるように思う。そして、これは決して昔の話で終わってはいない。

クセルクセスの王としての見識が問われている。王は、近頃任命した大臣にだまされ、内容を十分に吟味もせず法の制定を裁可してしまうのである。

1.ハマンの昇進

1節の「その後」とは、エステルが王妃となった王の治世第七年の後であり(2:16)、そして第十二年よりも前にあたる(3:7)。その頃ハマンは大臣の中でも最高の地位に抜擢された。モルデカイのおかげで王の命は永らえたのであるが、昇進したのはハマンであった。このことの中にも神の御手は働いているのである。

(参考)ハマン、とモルデカイについて

(1) アガグ人…サムエル記上15章を想起させる。このところでは、サウ

ルが敵のアマレクの王アガグの命を助けたかどでサムエルに𠮟責されている。イスラエル人がシナイに着く前にアマレク人がレフィディムで攻撃を仕掛けて以来(参照 出エジプト17:8-16、申命記25:17-19)、イスラエルとアマレクの間には憎悪が存在していた。

一方、モルデカイは、先祖がキシュの名であるという点で(2:5)、

偶然ではあろうが、サウルとの間に共通点が多少あり、サウルと同じようにアガグ人と対決している。

(2) 高い地位、皆敬礼した…なぜハマンが王に重用されたのだろうか。

ハマンは人一倍名誉欲が深く、上手に王の懐に飛び込んでいく奸物であっ

た。その一方で、自分への絶対服従を強制するような権力欲に取り憑かれ

た俗物という姿が浮かび上がる。

2-4節. 役人たちは心からハマンにひざまずいていたのだろうか。心ではハマンへの不満があったのではないだろうか。そう考えると、その中でただ一人モルデカイだけが毅然とした態度をとり続けていることが鮮明に見える。このモルデカイの取った態度に、彼が本当に畏れるべき方を見ていた信仰者の姿を見る。

2.くじが投げられる

5節に見るように、このモルデカイの態度はハマンには許し難かった。権力の座にいる者にとっては、その権力だけが自分のよりどころなのである。だから、それが崩れないように絶対的服従を求め続ける。裏を返して言えば、権力の脆さを知っているからではないかと思う。一人でも自分に従わない者がいれば瞬く間に己れの権威は崩れていく。ハマンを通して、この章で描きだされているのは弱い人間の姿ではないだろうか。

このところで「ひざまずいて」とある語は、「自らの意志で礼拝する、身を投げ出す」ことを意味する。そうした真意が含まれる敬礼の拒絶は、ハマンを激しい怒りへと向けさせた。6節に記されているように、ハマンはペルシア王国中のすべてのユダヤ人を滅ぼそうとしたのである。

それで、ハマンはユダヤ人を絶滅させる日を先に決めようとして、自分の前でくじを投げさせた。参考までに、「くじ」と訳されている語は「プール」で「プリムの祭り」の語源でもある。くじは第十二の月すなわちアダルの月に当たった。

そこで、8,9節に記されているように、ハマンは王に対する説得をするのである。説得の要点は次のような点であるが、彼の真意は述べられていない。

・ユダヤ人の法令はどの民族とも違っていて、それを遵守するために、ユダヤ人たちは王の法令には従っていない。(このところで、ハマンは自分の名誉が傷つけられたことには一切触れていない。)

・彼らをそのままにしておくことは、王のためにならない。(ハマンはユダヤ人をそのままにしておくことは自分にとって益になることではない、とは言わない。)

・この仕事に要する費用すなわち責任は全面的に自分が負う。(これは、ユダヤ人に対する主導権を握ることである。)

このハマンの説得を王は受け入れた。

そして、第一の月(今日の3~4月頃)の13日に王の書記官が召集され、総督、各州長官、各民族の首長あての勅書(公文書という形での命令)が国中に送られたのである。その内容は、第十二の月(今日の2~3月頃) 、すなわち、アダルの月の13日の当日に「ユダヤ人は老若男女を問わず一人残らず滅ぼされ、殺され、絶滅させられ、その持ち物も没収される」というものであった。猶予期間は11カ月しかない。王の定めが公布されると、スサの都は混乱に陥った。

さて、モルデカイがハマンにひざをかがめなかったのは、真の神以外を拝まない神への信仰からである。ここに神の前に生きる信仰者の姿を見る。「みんな、ハマンにひざまずいているではないか。どうしてあなただけそうしないのか。心の中で何を信じても構わない。けれどここはユダヤじゃないペルシアなのだ。この土地に生きているのだから、土地の流儀に従ったらどうか」という声が響いてくるように思う。そして、これは決して昔の話で終わってはいない。

エステル記4章 2021.5. 5

エステル記4章 信仰によって エステル4:1-17

ハマンによるユダヤ人絶滅の定めが公布され、その内容はエステルにもモルデカイを通して伝えられた。それに続く4章の記事に、わたしたちは人を用いて神が御業をなさる、その神の御手を見る。

1. この時のためにこそ

モルデカイが自分に敬礼しないということでハマンが立腹したという、全くの私憤が、ユダヤ民族を公の手で絶滅させようとするまでに燃え上がっていった。人間の罪の深さがくっきりと描き出されるのを知らされる。

ことの一部始終を知ったモルデカイは、衣服を裂き、粗布をまとって、苦悩の叫び声を上げながら王宮の門の前まで来た。大きな嘆きは、ペルシア全土に散らばって生活しているユダヤ人にも及んだ。捕囚の身で経験してきた苦悩に、さらなる追い打ちの、とどめを刺すまでの絶望の苦悩である。

この大危機の中で、彼らはどこに助けを求めたらよいのだろう。神の助けはどこにあるのか、と叫ばずにはいられない状況がここにはある。

しかし、モルデカイはかすかであったかもしれないが、一つの光を見ていた。それはクセルクセス王の王妃として王宮に入ったエステルの存在である。モルデカイは(8節)「スサで公示されたユダヤ人の絶滅の触れ書きの写しを彼(ハタク)に託し、これをエステルに見せて説明するように頼んだ。同時に、彼女自身が王のもとに行って、自分の民族のために寛大な処置を求め、嘆願するように伝言させた。」

エステルは知らされたが、知らぬふりをすることもできただろう。しかし、エステルは一つの決断へと導かれていくのである。書かれてはいないが、導かれる方は神ご自身。このところを読み、「ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、はかない罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選」んだモーセのことを思う。モーセはその時、エジプトの財宝には目を向けず、目に見えない方を見ていた、とヘブライ人の手紙11:23-27は記している。なぜモーセはそのようにできたのか。そのキーワードは同11:24,27に記されている「信仰によって」である。

エステルが一つの決断へと導かれていくそのところには、モーセの「信仰によって」と同じように生きるようにと、手を差し伸べて導いておられる神がおられることを、神という言葉は記されていないけれども、読み取りたい。どんなに暗いなかを歩むときにも、「信仰によって」祈り、考え、歩むことである。

一つの決断へと導かれていくエステルの前に立ちはだかったのは、王の法令というこの世の絶大な力である。11節「この国の役人と国民のだれもがよく知っているとおり、王宮の内庭におられる王に、召し出されずに近づく者は、男であれ女であれ死刑に処せられる、と法律の一条に定められております。ただ、王が金の笏を差し伸べられる場合にのみ、その者は死を免れます。三十日このかた、私にはお召しがなく、王のもとには参っておりません。」いかに王妃といえども王の許可なしには王に近づくことは出ない。もし近づけば、それは死を意味することであった。

決断は死に直面することでもあるがゆえに躊躇したであろうエステルに、モルデカイは神の御手がこのことがらの中には置かれていることを、エステルに告げるのである。14節「この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり…この時のためにこそ、あなたは王妃にまで達したのではないか。」

ここには大切にしたい言葉が二つある。

一つは、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こる、である。このところで教えられるのは、神の目的は挫折することはないということである。その変わらざる神への信頼が信仰の力となる。これはモルデカイの信仰告白でもある。

二つには、この時のためにこそ、という言葉である。

わたしたちには、ふだんはそれほど思っていないかもしれないが、自分の人生の意味、目的というものがはっきりと問われる時があるということである。神にあって、自分はこのためにこの時、この場に生かされているのではないか。そう思う目を日ごろから養っておきたいと思う。

2.信仰に生きる

エステルは神のみ前で最終決断をなした。16節である。これはエステルの信仰告白でもある。ここには、「自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい」(マタイ16:24)と言われる主イエス・キリストにすべてを委ねてお従いする信仰者の姿がはっきりと見えるではありませんか。

目的を真正面から受け取ったエステルは単なる英雄的ヒロインではない。彼女は礼拝の民として神の民の中で培われた信仰の蓄積の中から決断した。それゆえに、エステルは一人でではなく、主の民に断食を呼びかけ、難局に当たるのである。

ハマンによるユダヤ人絶滅の定めが公布され、その内容はエステルにもモルデカイを通して伝えられた。それに続く4章の記事に、わたしたちは人を用いて神が御業をなさる、その神の御手を見る。

1. この時のためにこそ

モルデカイが自分に敬礼しないということでハマンが立腹したという、全くの私憤が、ユダヤ民族を公の手で絶滅させようとするまでに燃え上がっていった。人間の罪の深さがくっきりと描き出されるのを知らされる。

ことの一部始終を知ったモルデカイは、衣服を裂き、粗布をまとって、苦悩の叫び声を上げながら王宮の門の前まで来た。大きな嘆きは、ペルシア全土に散らばって生活しているユダヤ人にも及んだ。捕囚の身で経験してきた苦悩に、さらなる追い打ちの、とどめを刺すまでの絶望の苦悩である。

この大危機の中で、彼らはどこに助けを求めたらよいのだろう。神の助けはどこにあるのか、と叫ばずにはいられない状況がここにはある。

しかし、モルデカイはかすかであったかもしれないが、一つの光を見ていた。それはクセルクセス王の王妃として王宮に入ったエステルの存在である。モルデカイは(8節)「スサで公示されたユダヤ人の絶滅の触れ書きの写しを彼(ハタク)に託し、これをエステルに見せて説明するように頼んだ。同時に、彼女自身が王のもとに行って、自分の民族のために寛大な処置を求め、嘆願するように伝言させた。」

エステルは知らされたが、知らぬふりをすることもできただろう。しかし、エステルは一つの決断へと導かれていくのである。書かれてはいないが、導かれる方は神ご自身。このところを読み、「ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、はかない罪の楽しみにふけるよりは、神の民と共に虐待される方を選」んだモーセのことを思う。モーセはその時、エジプトの財宝には目を向けず、目に見えない方を見ていた、とヘブライ人の手紙11:23-27は記している。なぜモーセはそのようにできたのか。そのキーワードは同11:24,27に記されている「信仰によって」である。

エステルが一つの決断へと導かれていくそのところには、モーセの「信仰によって」と同じように生きるようにと、手を差し伸べて導いておられる神がおられることを、神という言葉は記されていないけれども、読み取りたい。どんなに暗いなかを歩むときにも、「信仰によって」祈り、考え、歩むことである。

一つの決断へと導かれていくエステルの前に立ちはだかったのは、王の法令というこの世の絶大な力である。11節「この国の役人と国民のだれもがよく知っているとおり、王宮の内庭におられる王に、召し出されずに近づく者は、男であれ女であれ死刑に処せられる、と法律の一条に定められております。ただ、王が金の笏を差し伸べられる場合にのみ、その者は死を免れます。三十日このかた、私にはお召しがなく、王のもとには参っておりません。」いかに王妃といえども王の許可なしには王に近づくことは出ない。もし近づけば、それは死を意味することであった。

決断は死に直面することでもあるがゆえに躊躇したであろうエステルに、モルデカイは神の御手がこのことがらの中には置かれていることを、エステルに告げるのである。14節「この時にあたってあなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり…この時のためにこそ、あなたは王妃にまで達したのではないか。」

ここには大切にしたい言葉が二つある。

一つは、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こる、である。このところで教えられるのは、神の目的は挫折することはないということである。その変わらざる神への信頼が信仰の力となる。これはモルデカイの信仰告白でもある。

二つには、この時のためにこそ、という言葉である。

わたしたちには、ふだんはそれほど思っていないかもしれないが、自分の人生の意味、目的というものがはっきりと問われる時があるということである。神にあって、自分はこのためにこの時、この場に生かされているのではないか。そう思う目を日ごろから養っておきたいと思う。

2.信仰に生きる

エステルは神のみ前で最終決断をなした。16節である。これはエステルの信仰告白でもある。ここには、「自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい」(マタイ16:24)と言われる主イエス・キリストにすべてを委ねてお従いする信仰者の姿がはっきりと見えるではありませんか。

目的を真正面から受け取ったエステルは単なる英雄的ヒロインではない。彼女は礼拝の民として神の民の中で培われた信仰の蓄積の中から決断した。それゆえに、エステルは一人でではなく、主の民に断食を呼びかけ、難局に当たるのである。

エステル記5章 2021.5.12

エステル記5章 王妃エステル主催の酒宴 エステル5:1-14

1.断食の三日目

「それから三日目」の持つ意味は大きい。この三日は、すべてのユダヤ人が、ユダヤ民族絶滅という危急存亡の秋にエステルに合わせて神に助けを願った三日三晩の断食をさす。エステルは三日間の祈りを伴う断食を支えに、法令(法律の一条)を犯しても、王の前に立った。即刻、死に繋がるかもしれない覚悟を決めてのことである。

「王妃の衣装」は、王の配偶者の地位にあるものとして王のもとに行くことをはっきりと示していた。王に払うべき敬意を示していたが、エステルは王と同等の者として(参照:創世記2:18「彼に合う助ける者」)姿を現したのである。こうしたところにも、エステルの思慮深さの一端を見る。

王は満悦の面持ちで、手にした金の笏を差し伸べた。かなり厄介な問題でもなければ、召されもしないで王のところに来ることなどない、と当然思ったことだろう。「王妃エステル、どうしたのか」*と問うのである。

* 「どうしたのか」の表現(文字通りには「あなたにとって何か」)について、J・

G・ボールドウインは次のように述べる。 「この簡潔なヘブル語の慣用句は、

イエスが母に向って口にした、「婦人よ、わたしとどんなかかわりがあるのです。」

(ヨハネ2:4)という永遠に難解な問いかけを、ある程度解明するかもしれない。」

「願いとあれば国の半分なりとも与えよう。」この王の言葉に、エステルは「王

様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください」(2017訳)と王に応じ、主催の酒宴に招待した。

エステルが主催した酒宴に出た王は、その席上で重ねてエステルに尋ねた。6節「何か望みがあるなら、かなえてあげる。願いとあれば国の半分なりとも与えよう。」この繰り返し出てきている言葉は、できるだけのことはするといった誓いの意味の言い回しであったことを表している。(参照:マルコ6:23)

王の再度の言葉に、エステルは7,8節「私の望み、私の願いはと言いますと、もし王のお心に適いますなら、もし、特別なご配慮をいただき、私の望みをかなえ、願いをお聞き入れくださるのでございましたら、私は酒宴を準備いたしますから、どうぞハマンと一緒にお出ましください。明日、仰せのとおり私の願いを申し上げます。」と答えた。

ハマンを国王二人のただ一人の客として招くということは考えれば大胆なことである。しかし、王がこの男を最近昇進させたこと(3:1)、またハマンを王と同等の者扱にしていること(3:10,15)から考えれば決して不自然ではなかった。

何日も一丸となって断食(断食は祈りを伴う)したことは、エステルに上からの知恵と、思いを遥かに超えた大胆さをもたらしていた。すなわち、彼女は信仰の確信に立って、祝宴を用意したのである。

祈りを共にすることの大切さを教えられる。共にする祈りに神がそこにおられるからである。(参照:マタイ18:20 「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいるのである。」)

エステルの思慮深にも教えられる。エステルは、王が大事な決断をその時の気分でしてしまう弱さがあると見抜いていたのではないだろうか。そうした王であれば、王にユダヤ人絶滅命令を撤回してほしいと最初から願っても、後でハマンの意見を聞いてハマンの言いなりになってしまう、と考えることができる。それで、王とハマンが一緒の席でこそ、絶滅命令の撤回を求めなければならない。そうした思慮のもとでの繰り返される宴席であったと思われる。

このエステルの思慮深さもまた、主なる神の救いの御手による。

2.富と権力に執着するハマン

エステルの思慮深さに対照的なのがハマンである。ハマンの浅はかさと言っていいだろう。王妃からの特別の招きを受けて浮かれ気分のハマンであるが、王宮の門にいるモルデカイが立ちもせず動こうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、怒りが込み上げてきた。自分を少しも恐れない者の存在は、権力に酔いしれる者にとっては最大の脅威である。

その一方で、権力に酔う者は、あたかも自分がすべてを手に入れ、すべてを統括しているかのように思い込む。こうしてハマンもまた有頂天になっていたのだろう(10~12節)。恐らくハマンは王のことも内心では見下していたのではないだろうか。自分にとっては、操りやすい無能な王だとさえ考えていたのではないだろうか。そのハマンは、たった一人の存在のためにすべてのことがむなしいものに思えた。大人物のように振る舞うハマンの、しかし小心者の姿があらわに描き出されている。

この章に、わたしたちは、自己本位に自らの望みを追求して突き進む人の罪の姿と、自己中心な願いではなく、神の御心を見つめていこうとする信仰者の姿とを見る。

1.断食の三日目

「それから三日目」の持つ意味は大きい。この三日は、すべてのユダヤ人が、ユダヤ民族絶滅という危急存亡の秋にエステルに合わせて神に助けを願った三日三晩の断食をさす。エステルは三日間の祈りを伴う断食を支えに、法令(法律の一条)を犯しても、王の前に立った。即刻、死に繋がるかもしれない覚悟を決めてのことである。

「王妃の衣装」は、王の配偶者の地位にあるものとして王のもとに行くことをはっきりと示していた。王に払うべき敬意を示していたが、エステルは王と同等の者として(参照:創世記2:18「彼に合う助ける者」)姿を現したのである。こうしたところにも、エステルの思慮深さの一端を見る。

王は満悦の面持ちで、手にした金の笏を差し伸べた。かなり厄介な問題でもなければ、召されもしないで王のところに来ることなどない、と当然思ったことだろう。「王妃エステル、どうしたのか」*と問うのである。

* 「どうしたのか」の表現(文字通りには「あなたにとって何か」)について、J・

G・ボールドウインは次のように述べる。 「この簡潔なヘブル語の慣用句は、

イエスが母に向って口にした、「婦人よ、わたしとどんなかかわりがあるのです。」

(ヨハネ2:4)という永遠に難解な問いかけを、ある程度解明するかもしれない。」

「願いとあれば国の半分なりとも与えよう。」この王の言葉に、エステルは「王

様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください」(2017訳)と王に応じ、主催の酒宴に招待した。

エステルが主催した酒宴に出た王は、その席上で重ねてエステルに尋ねた。6節「何か望みがあるなら、かなえてあげる。願いとあれば国の半分なりとも与えよう。」この繰り返し出てきている言葉は、できるだけのことはするといった誓いの意味の言い回しであったことを表している。(参照:マルコ6:23)

王の再度の言葉に、エステルは7,8節「私の望み、私の願いはと言いますと、もし王のお心に適いますなら、もし、特別なご配慮をいただき、私の望みをかなえ、願いをお聞き入れくださるのでございましたら、私は酒宴を準備いたしますから、どうぞハマンと一緒にお出ましください。明日、仰せのとおり私の願いを申し上げます。」と答えた。

ハマンを国王二人のただ一人の客として招くということは考えれば大胆なことである。しかし、王がこの男を最近昇進させたこと(3:1)、またハマンを王と同等の者扱にしていること(3:10,15)から考えれば決して不自然ではなかった。

何日も一丸となって断食(断食は祈りを伴う)したことは、エステルに上からの知恵と、思いを遥かに超えた大胆さをもたらしていた。すなわち、彼女は信仰の確信に立って、祝宴を用意したのである。

祈りを共にすることの大切さを教えられる。共にする祈りに神がそこにおられるからである。(参照:マタイ18:20 「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいるのである。」)

エステルの思慮深にも教えられる。エステルは、王が大事な決断をその時の気分でしてしまう弱さがあると見抜いていたのではないだろうか。そうした王であれば、王にユダヤ人絶滅命令を撤回してほしいと最初から願っても、後でハマンの意見を聞いてハマンの言いなりになってしまう、と考えることができる。それで、王とハマンが一緒の席でこそ、絶滅命令の撤回を求めなければならない。そうした思慮のもとでの繰り返される宴席であったと思われる。

このエステルの思慮深さもまた、主なる神の救いの御手による。

2.富と権力に執着するハマン

エステルの思慮深さに対照的なのがハマンである。ハマンの浅はかさと言っていいだろう。王妃からの特別の招きを受けて浮かれ気分のハマンであるが、王宮の門にいるモルデカイが立ちもせず動こうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、怒りが込み上げてきた。自分を少しも恐れない者の存在は、権力に酔いしれる者にとっては最大の脅威である。

その一方で、権力に酔う者は、あたかも自分がすべてを手に入れ、すべてを統括しているかのように思い込む。こうしてハマンもまた有頂天になっていたのだろう(10~12節)。恐らくハマンは王のことも内心では見下していたのではないだろうか。自分にとっては、操りやすい無能な王だとさえ考えていたのではないだろうか。そのハマンは、たった一人の存在のためにすべてのことがむなしいものに思えた。大人物のように振る舞うハマンの、しかし小心者の姿があらわに描き出されている。

この章に、わたしたちは、自己本位に自らの望みを追求して突き進む人の罪の姿と、自己中心な願いではなく、神の御心を見つめていこうとする信仰者の姿とを見る。

エステル記6章 2021.5.19

エステル記6章 王からの栄誉 エステル6:1-14

「人の心には多くの計らいがある。主の御旨のみが実現する。」箴言19:21。この御言葉の真実をエステル書6章から教えられる。そして、「神」あるいは「主」という言葉は出ていないけれども、すべてをご支配される神の御手が働いているのを見るのである。

1.クセルクセス王に働いておられる神

ハマンは、自分に敬意を表しないモルデカイを亡き者にしようとしてユダヤ人絶滅の策を推し進めようとするが、思いもよらない出来事が起こる。1~3節。あまりにも偶然というような出来事であるが、決して偶然ではない。摂理の神による確かな出来事である。

「その夜、王は眠れないので、宮廷日誌を持って来させ、読み上げさせた。そこには、王の私室の番人である二人の宦官、ビグタンとテレシュが王を倒そうと謀り、これをモルデカイが知らせたという記録があった、そこで王は言った。『このために、どのようは栄誉と称賛をモルデカイは受けたのか。』そばに仕える侍従たちは答えた。『何も受けませんでした。』」

1節の「眠れない」という表現は文字通りには、「眠りは逃げた」である。王はその晩眠るのをあきらめて、自分の治世の記録確認をしようとした。ハマンにもエステルにも、何より王自身にとっても想定外のことであった。

何という神の御計らいであろうか。まさに「時宜にかなった」の言葉にふさわしく、2:21-23の出来事を王は思い返すことになったのである(参考:ヘブライ4:16)。王に対しての特別な貢献はすぐさま報いられるのが一般的なならわしであった。王が自分の命を救った者に栄誉を与えそびれていたということは、重大な不手際である。王は、早速モルデカイに栄誉を与えることとした。

この夜の出来事を通して、わたしたちは、主の御手は絶妙の時と配剤の中で、わたしたちの人生の中に介入してくださることを知る。人は誰も、自分の人生であれ他人の人生であれ、その中に入り込んでその人生を操ることなどはできない。それゆえに、わたしたちは人生への不安や恐れをさえ覚えるのである。だが、そのような人間に神は深くしかも適切に関わってくださる。その神への信頼こそが、わたしたちの信仰を支える。

2.栄誉はモルデカイに

神の時の絶妙さの中で、ハマンも扱われていた。

4節「王は言った。『庭に誰がいるのか。』ハマンが王宮の外庭に来ていた。準備した柱にモルデカイをつるすことを、王に進言するためである。」

王は、栄誉を与えるには何をしたらよいのか、とモルデカイに対する報いを考えていた時だけに、ハマンは王にとってはタイミングよく姿を現したのである。まさかハマンがモルデカイに怒りを燃やしているとは王はつゆも知らない。王はハマンに意見を求めた。「王が栄誉を与えることを望む者には、何をすればよいのだろうか」。これを聞いてハマンは王の意図を知らぬままに、大きな勘違いをしてしまって答えたのである。

6~9節を読んで、神が御自身の目的のために、一人ひとりに働いておられることを御言葉からしっかり受け止めたい。

ハマンは、「王が栄誉を与えることを望むのは自分以外にあるまい」と心に思い、自分が最も望むことを王に進言した。

この進言には、王の栄誉を受けるのが自分だと信じて疑わないハマンの姿がある。そのハマンの本音は何だろうか。それは、王の栄誉を受けるというよりも、王の栄誉を己れの栄誉にしようとする欲望ではないだろうか。王服を着て、王の冠を着けさせた馬に乗って登場したい、ということであるが、それはまさに自分が実質上の王だということを人々に見せつけたい権力への欲望の現れと言える。

王は、ハマンが言った言葉を聞き、お前が言ったとおりにしなさい、と命じたのである。その上「何一つおろそかにしてはならない」と念を押した。

ここに、完全なる逆転が起った。ハマンにとっては屈辱の極みである。12節「ハマンは悲しく頭を覆いながら家路を急いだ。」

(参照:箴言16:18)

3.神の御業は完全

個人的な怒りの発散としてモルデカイを殺し、ユダヤ民族を絶滅させる計画を進めるハマンに、神は次なる手を打って来られる。

・13節 モルデカイを木につるすようにと言っていた妻や友人からの、手のひらを返したようなハマン敗北の予告である。

・14節 「王の宦官たちがやって来て、エステルの催す酒宴」へのせきたてである。

ここには、神に目を留めず、権力と栄誉に心奪われ、おごり高ぶる人間への警

告がある。わたしたちは、神の御心と御手の業に目を留めて歩む者でありたい。

「人の心には多くの計らいがある。主の御旨のみが実現する。」箴言19:21。この御言葉の真実をエステル書6章から教えられる。そして、「神」あるいは「主」という言葉は出ていないけれども、すべてをご支配される神の御手が働いているのを見るのである。

1.クセルクセス王に働いておられる神

ハマンは、自分に敬意を表しないモルデカイを亡き者にしようとしてユダヤ人絶滅の策を推し進めようとするが、思いもよらない出来事が起こる。1~3節。あまりにも偶然というような出来事であるが、決して偶然ではない。摂理の神による確かな出来事である。

「その夜、王は眠れないので、宮廷日誌を持って来させ、読み上げさせた。そこには、王の私室の番人である二人の宦官、ビグタンとテレシュが王を倒そうと謀り、これをモルデカイが知らせたという記録があった、そこで王は言った。『このために、どのようは栄誉と称賛をモルデカイは受けたのか。』そばに仕える侍従たちは答えた。『何も受けませんでした。』」

1節の「眠れない」という表現は文字通りには、「眠りは逃げた」である。王はその晩眠るのをあきらめて、自分の治世の記録確認をしようとした。ハマンにもエステルにも、何より王自身にとっても想定外のことであった。

何という神の御計らいであろうか。まさに「時宜にかなった」の言葉にふさわしく、2:21-23の出来事を王は思い返すことになったのである(参考:ヘブライ4:16)。王に対しての特別な貢献はすぐさま報いられるのが一般的なならわしであった。王が自分の命を救った者に栄誉を与えそびれていたということは、重大な不手際である。王は、早速モルデカイに栄誉を与えることとした。

この夜の出来事を通して、わたしたちは、主の御手は絶妙の時と配剤の中で、わたしたちの人生の中に介入してくださることを知る。人は誰も、自分の人生であれ他人の人生であれ、その中に入り込んでその人生を操ることなどはできない。それゆえに、わたしたちは人生への不安や恐れをさえ覚えるのである。だが、そのような人間に神は深くしかも適切に関わってくださる。その神への信頼こそが、わたしたちの信仰を支える。

2.栄誉はモルデカイに

神の時の絶妙さの中で、ハマンも扱われていた。

4節「王は言った。『庭に誰がいるのか。』ハマンが王宮の外庭に来ていた。準備した柱にモルデカイをつるすことを、王に進言するためである。」

王は、栄誉を与えるには何をしたらよいのか、とモルデカイに対する報いを考えていた時だけに、ハマンは王にとってはタイミングよく姿を現したのである。まさかハマンがモルデカイに怒りを燃やしているとは王はつゆも知らない。王はハマンに意見を求めた。「王が栄誉を与えることを望む者には、何をすればよいのだろうか」。これを聞いてハマンは王の意図を知らぬままに、大きな勘違いをしてしまって答えたのである。

6~9節を読んで、神が御自身の目的のために、一人ひとりに働いておられることを御言葉からしっかり受け止めたい。

ハマンは、「王が栄誉を与えることを望むのは自分以外にあるまい」と心に思い、自分が最も望むことを王に進言した。

この進言には、王の栄誉を受けるのが自分だと信じて疑わないハマンの姿がある。そのハマンの本音は何だろうか。それは、王の栄誉を受けるというよりも、王の栄誉を己れの栄誉にしようとする欲望ではないだろうか。王服を着て、王の冠を着けさせた馬に乗って登場したい、ということであるが、それはまさに自分が実質上の王だということを人々に見せつけたい権力への欲望の現れと言える。

王は、ハマンが言った言葉を聞き、お前が言ったとおりにしなさい、と命じたのである。その上「何一つおろそかにしてはならない」と念を押した。

ここに、完全なる逆転が起った。ハマンにとっては屈辱の極みである。12節「ハマンは悲しく頭を覆いながら家路を急いだ。」

(参照:箴言16:18)

3.神の御業は完全

個人的な怒りの発散としてモルデカイを殺し、ユダヤ民族を絶滅させる計画を進めるハマンに、神は次なる手を打って来られる。

・13節 モルデカイを木につるすようにと言っていた妻や友人からの、手のひらを返したようなハマン敗北の予告である。

・14節 「王の宦官たちがやって来て、エステルの催す酒宴」へのせきたてである。

ここには、神に目を留めず、権力と栄誉に心奪われ、おごり高ぶる人間への警

告がある。わたしたちは、神の御心と御手の業に目を留めて歩む者でありたい。

エステル記7章 2021.5.26

エステル記7章 エステルの願いと執り成し エステル7:1-10

箴言19:21に 「人の心には多くの計らいがある。主のみ旨のみが実現する」 と記されている。クライマックスに向かうエステル記7章は、この御言葉が真実であることをわたしたちに強く語りかけてくる。登場人物によってあらわされている人間の落ち度や不幸、欠点、次々と起こってくる事件など、さまざまなことは、神の御手によって進められているのである。このことを確信して生きていくのが、キリストを信仰するわたしたちの生き方であることを、改めて心に覚える。

(参考:ローマ8:28 「神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っています。」)

1.エステルの願いと執り成し

王妃エステルが設けた二度目の酒宴が開かれた。王妃が招いた客はクセルクセ

ス王と今や権力の実権を王から委ねられているハマンである。前の時と同じよう

に(5:6)、王はエステルに願い事をするように励ました。

これに対して、エステルは恭しい呼びかけをもって礼を返した。(参考:6:7

…ハマンが王に提言した時の態度には、こうした点は抜け落ちている。)

エステルの口から出た願いは、エステル自身の死を決意しての言葉であった。

王妃の命にかかわるこの訴えは王の心をとらえた。

3,4節は意訳が多いところなので、2017訳も参考にしておきたい。

王妃エステルは答えた。「3節王様、もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。4節私も私の民族も、売られて、根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたことでしょうが、そうはいきません。その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。」

エステルの言葉から

「私の願いを聞き入れて、私に命を与え」(2017訳) 何よりも王の妃で

あるエステルが命を失うことを告げる。

「私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください」(2017訳)私の

民族についての王への執り成しである。

「滅ぼされ、殺され、絶滅させられ」(新共同訳)/「根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされ」(2017訳) この一連の動詞は、法令に用いられる動詞であり、訳者によって違いが出てくる。(参照3:13)

「取り引きされ」(新共同訳)/「売られ」(2017訳) この言葉は、ハマンが王に申し出た金銭上の報酬を指すものである。(参照3:9)これは、王妃と彼女の民族が奴隷に売られるというのと同じ扱いを受けているとの言及である。

「その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。(2017訳)/「王を煩わすほどのことではございませんから」(新共同訳) この個所は日本語訳に限らず、諸訳が見られる。そのうち、最も支持されている二訳[JB(The Jerusalem Bible)とESV(English Standard Version)]を和訳しておきます。

JB「しかし、実際は、王がこうむることになる損失を償うことなど、迫害者の手には及びますまい」

ESV「わたしたちの苦悩は王の損失とは比較にならないからです」

また、エステルの口から出た願いは、自分がユダヤ人であることを明かすこと

でもあった。それを王がどのように受け止めるのかは分からない。まさに、エス

テルは命をかけていたのである。

2.恐ろしい敵とは、ハマン

エステルが事情を説明したように、ハマンはユダヤ人の敵であるばかりか王へ

の反逆者でもある。エステルが王に言った言葉はハマンには意外なものであった。

彼もエステルがどの民族に属するのか知らなかったからである。うかつにも王妃

の命を狙っていたということを悟った時は、すでに遅かった。彼には屈辱どころ

かそれに加えての猛烈な一撃であった。

王が酒宴の場を離れたのを機に、エステルに命ごいをした。先ほどまで、自分

がその命に脅威を与えていた当の相手に、それも自分がさげすんでいたユダヤ民

族の一人に である。(10節)こうして、ハマンは自分が仕掛けた罠に陥った。

3節.エステルの「わたしの願い」は、自分一人にとどまらず、すべての人のために差し出されていく願い(執り成し)でもある。その執り成しによってわたしたちも生かされているのである。

箴言19:21に 「人の心には多くの計らいがある。主のみ旨のみが実現する」 と記されている。クライマックスに向かうエステル記7章は、この御言葉が真実であることをわたしたちに強く語りかけてくる。登場人物によってあらわされている人間の落ち度や不幸、欠点、次々と起こってくる事件など、さまざまなことは、神の御手によって進められているのである。このことを確信して生きていくのが、キリストを信仰するわたしたちの生き方であることを、改めて心に覚える。

(参考:ローマ8:28 「神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っています。」)

1.エステルの願いと執り成し

王妃エステルが設けた二度目の酒宴が開かれた。王妃が招いた客はクセルクセ

ス王と今や権力の実権を王から委ねられているハマンである。前の時と同じよう

に(5:6)、王はエステルに願い事をするように励ました。

これに対して、エステルは恭しい呼びかけをもって礼を返した。(参考:6:7

…ハマンが王に提言した時の態度には、こうした点は抜け落ちている。)

エステルの口から出た願いは、エステル自身の死を決意しての言葉であった。

王妃の命にかかわるこの訴えは王の心をとらえた。

3,4節は意訳が多いところなので、2017訳も参考にしておきたい。

王妃エステルは答えた。「3節王様、もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。4節私も私の民族も、売られて、根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたことでしょうが、そうはいきません。その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。」

エステルの言葉から

「私の願いを聞き入れて、私に命を与え」(2017訳) 何よりも王の妃で

あるエステルが命を失うことを告げる。

「私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください」(2017訳)私の

民族についての王への執り成しである。

「滅ぼされ、殺され、絶滅させられ」(新共同訳)/「根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされ」(2017訳) この一連の動詞は、法令に用いられる動詞であり、訳者によって違いが出てくる。(参照3:13)

「取り引きされ」(新共同訳)/「売られ」(2017訳) この言葉は、ハマンが王に申し出た金銭上の報酬を指すものである。(参照3:9)これは、王妃と彼女の民族が奴隷に売られるというのと同じ扱いを受けているとの言及である。

「その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。(2017訳)/「王を煩わすほどのことではございませんから」(新共同訳) この個所は日本語訳に限らず、諸訳が見られる。そのうち、最も支持されている二訳[JB(The Jerusalem Bible)とESV(English Standard Version)]を和訳しておきます。

JB「しかし、実際は、王がこうむることになる損失を償うことなど、迫害者の手には及びますまい」

ESV「わたしたちの苦悩は王の損失とは比較にならないからです」

また、エステルの口から出た願いは、自分がユダヤ人であることを明かすこと

でもあった。それを王がどのように受け止めるのかは分からない。まさに、エス

テルは命をかけていたのである。

2.恐ろしい敵とは、ハマン

エステルが事情を説明したように、ハマンはユダヤ人の敵であるばかりか王へ

の反逆者でもある。エステルが王に言った言葉はハマンには意外なものであった。

彼もエステルがどの民族に属するのか知らなかったからである。うかつにも王妃

の命を狙っていたということを悟った時は、すでに遅かった。彼には屈辱どころ

かそれに加えての猛烈な一撃であった。

王が酒宴の場を離れたのを機に、エステルに命ごいをした。先ほどまで、自分

がその命に脅威を与えていた当の相手に、それも自分がさげすんでいたユダヤ民

族の一人に である。(10節)こうして、ハマンは自分が仕掛けた罠に陥った。

3節.エステルの「わたしの願い」は、自分一人にとどまらず、すべての人のために差し出されていく願い(執り成し)でもある。その執り成しによってわたしたちも生かされているのである。

エステル記8章 2021.6. 2

エステル記8章 第一の文書によるユダヤ人迫害への抵抗と生命の保護 8:1-17

8章には、ユダヤ人が絶滅の危機から救われた喜びを記念する「プリムの祭り」の起源的となる出来事が記されている。それは、ユダヤ人の栄誉が証しされた出来事である。死から命へと生かされる福音の予表ともいえる。

1.取り消すことができない定め

4:16に記されているように、ユダヤ民族の結束はハマンが絶滅に定めていた何千もの人々の救いにかかわることであったので、エステルの執り成しはなお続けられる。

たしかにエステルは二回目の酒宴で王に同胞の命を乞うた。だが、王はその時、王妃の命が脅威にさらされていることに気をとられていたのではなかっただろうか(7;3,5)。ハマンによる文書が引き起こしている恐怖の現実*を考えると、エステルにとってユダヤ民族を救い出す好機はこの時をおいてはない。この時点でやめていたなら、当然持つべき同胞への気遣いはなく、自分だけが解放を得ることになっていたと思われる。それで、信仰に生きる者の姿と言えるだろうか。

*初めの文書による迫害のアダルの月は第12の月(太陽暦2-3月)。この文書は第1の月(3~4月)に発布(3:12,13)。第二の文書の発布は第3の月(5~6月)である。すでに、ユダヤ人への迫害は始まりつつあったと考えられている。

エステルの嘆願は続く。

6節の 「私は自分の民族に降りかかる不幸を見るに忍びず、また同族の滅亡を見るに忍びないのでございます」 という言葉に、同族に一体感を抱き、どのような危険も覚悟で、同族に脅威を与える災難を一人で背負っている若い女性の姿に感動する。(参考:イザヤ53:12から、キリストの執り成しについて考えてみよう。)

しかし、エステルの願いは、王との個人間の問題ではなくなっているのである。

「王の名によって書き記され、王の指輪で印を押された文書は、取り消すことができない〔8節〕」、と王自らが言うように、たとえ悪法であったとしても一度王の名で出された法律は簡単に廃止することはできない。自らの名で発した王自身でさえそれを自由にはできない。それを覆すためには新たな法を定めなければならない。その全権を王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに委ねた。

こうして、王の印を押された先の文書を廃止するための新たな文書がモルデカイの手で作成される。そのいきさつは9節から14節に記されている。その10節、14節には法の制定を急ぐモルデカイの姿が目に見えるようである。なぜモルデカイは急いだのか。理由は、11,13節から見えてくる。

11節 「こうして王の命令によって、どの町のユダヤ人にも自分たちの命を守るために集合し、自分たちを迫害する民族や州の軍隊を女や子供に至るまで一人残らず滅ぼし、殺し、絶滅させ、その持ち物を奪い取ることが許された。」

13節 「この文書の写しはどの州でもすべての民族に国の定めとして公示され、ユダヤ人は敵に復讐するためその日に備えるようになった。」

モルデカイが急いだ理由は、国内ではすでに先の法令によってユダヤ人への迫害が始まっていたからなのだろう。モルデカイは一刻も早く先の法を撤廃するために早馬を走らせたのである。各地に新法の周知徹底を図り、ユダヤ人への不当な暴力を防ぐとともに、ユダヤ人たちには正当な自衛の権利を確立しようとした。

それにしても、ユダヤ人による復讐があまりにも過激ではないだろうか。今までこの個所から、ユダヤ人差別のための悪用など、倫理的な問題が引き起こされてきた。(参考 出エジプト21:23-25、マタイ5:38-42は読んでおきたい。)

それとともに注目したいのは11節である。従来からこの節は「子供も女たちをも」を「滅ぼし、殺し、絶滅させ」の目的語と取り、「女や子供に至るまで一人残らず滅ぼし」(2017訳、協会共同訳も同様の解釈)等と誤って訳されてきた。しかし文法上「迫害する」の目的語として考えるのがヘブライ語としては自然である。従来の誤った解釈は、上記したようにユダヤ人差別のために悪用された。

11節岩波訳 「王はすべての町々にいるユダヤ人たちに、結集して自分たちの生命のために抵抗し、彼らを子供も女たちをも迫害する民のあるいは州のすべての軍勢を、絶滅し、殺害し、滅ぼし、彼らの財産を掠奪することを許した。」

(なお、3:13のハマンによる文書の内容とを比べておきましょう。)

2.光、幸福、喜び、ほまれ

こうして新たな法がペルシア各地に知らされ、ユダヤ人絶滅の法は撤回された。15-17節は、その時の様子である。ユダヤ人たちの間には大きな喜びがわき上がった。「ユダヤ人は喜び祝い、宴会を開いて楽しく日を過ごした。」

16節の言葉は象徴的である。直訳は「ユダヤ人は、光、幸福、喜び、栄誉を持った」である。捕囚の地にあり、迫害の現実の中で多くの悲しみや痛みの中で、彼らは主の見えざる手により、幸いの中へと導かれたのである。彼らが持った「光、幸福、喜び、栄誉」を奪う者はいない、朽ちることもない。

(参考:ペトロの手紙一1:5-7を読んでおきましょう。)

8章には、ユダヤ人が絶滅の危機から救われた喜びを記念する「プリムの祭り」の起源的となる出来事が記されている。それは、ユダヤ人の栄誉が証しされた出来事である。死から命へと生かされる福音の予表ともいえる。

1.取り消すことができない定め

4:16に記されているように、ユダヤ民族の結束はハマンが絶滅に定めていた何千もの人々の救いにかかわることであったので、エステルの執り成しはなお続けられる。

たしかにエステルは二回目の酒宴で王に同胞の命を乞うた。だが、王はその時、王妃の命が脅威にさらされていることに気をとられていたのではなかっただろうか(7;3,5)。ハマンによる文書が引き起こしている恐怖の現実*を考えると、エステルにとってユダヤ民族を救い出す好機はこの時をおいてはない。この時点でやめていたなら、当然持つべき同胞への気遣いはなく、自分だけが解放を得ることになっていたと思われる。それで、信仰に生きる者の姿と言えるだろうか。

*初めの文書による迫害のアダルの月は第12の月(太陽暦2-3月)。この文書は第1の月(3~4月)に発布(3:12,13)。第二の文書の発布は第3の月(5~6月)である。すでに、ユダヤ人への迫害は始まりつつあったと考えられている。

エステルの嘆願は続く。

6節の 「私は自分の民族に降りかかる不幸を見るに忍びず、また同族の滅亡を見るに忍びないのでございます」 という言葉に、同族に一体感を抱き、どのような危険も覚悟で、同族に脅威を与える災難を一人で背負っている若い女性の姿に感動する。(参考:イザヤ53:12から、キリストの執り成しについて考えてみよう。)

しかし、エステルの願いは、王との個人間の問題ではなくなっているのである。

「王の名によって書き記され、王の指輪で印を押された文書は、取り消すことができない〔8節〕」、と王自らが言うように、たとえ悪法であったとしても一度王の名で出された法律は簡単に廃止することはできない。自らの名で発した王自身でさえそれを自由にはできない。それを覆すためには新たな法を定めなければならない。その全権を王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに委ねた。

こうして、王の印を押された先の文書を廃止するための新たな文書がモルデカイの手で作成される。そのいきさつは9節から14節に記されている。その10節、14節には法の制定を急ぐモルデカイの姿が目に見えるようである。なぜモルデカイは急いだのか。理由は、11,13節から見えてくる。

11節 「こうして王の命令によって、どの町のユダヤ人にも自分たちの命を守るために集合し、自分たちを迫害する民族や州の軍隊を女や子供に至るまで一人残らず滅ぼし、殺し、絶滅させ、その持ち物を奪い取ることが許された。」

13節 「この文書の写しはどの州でもすべての民族に国の定めとして公示され、ユダヤ人は敵に復讐するためその日に備えるようになった。」

モルデカイが急いだ理由は、国内ではすでに先の法令によってユダヤ人への迫害が始まっていたからなのだろう。モルデカイは一刻も早く先の法を撤廃するために早馬を走らせたのである。各地に新法の周知徹底を図り、ユダヤ人への不当な暴力を防ぐとともに、ユダヤ人たちには正当な自衛の権利を確立しようとした。

それにしても、ユダヤ人による復讐があまりにも過激ではないだろうか。今までこの個所から、ユダヤ人差別のための悪用など、倫理的な問題が引き起こされてきた。(参考 出エジプト21:23-25、マタイ5:38-42は読んでおきたい。)

それとともに注目したいのは11節である。従来からこの節は「子供も女たちをも」を「滅ぼし、殺し、絶滅させ」の目的語と取り、「女や子供に至るまで一人残らず滅ぼし」(2017訳、協会共同訳も同様の解釈)等と誤って訳されてきた。しかし文法上「迫害する」の目的語として考えるのがヘブライ語としては自然である。従来の誤った解釈は、上記したようにユダヤ人差別のために悪用された。

11節岩波訳 「王はすべての町々にいるユダヤ人たちに、結集して自分たちの生命のために抵抗し、彼らを子供も女たちをも迫害する民のあるいは州のすべての軍勢を、絶滅し、殺害し、滅ぼし、彼らの財産を掠奪することを許した。」

(なお、3:13のハマンによる文書の内容とを比べておきましょう。)

2.光、幸福、喜び、ほまれ

こうして新たな法がペルシア各地に知らされ、ユダヤ人絶滅の法は撤回された。15-17節は、その時の様子である。ユダヤ人たちの間には大きな喜びがわき上がった。「ユダヤ人は喜び祝い、宴会を開いて楽しく日を過ごした。」

16節の言葉は象徴的である。直訳は「ユダヤ人は、光、幸福、喜び、栄誉を持った」である。捕囚の地にあり、迫害の現実の中で多くの悲しみや痛みの中で、彼らは主の見えざる手により、幸いの中へと導かれたのである。彼らが持った「光、幸福、喜び、栄誉」を奪う者はいない、朽ちることもない。

(参考:ペトロの手紙一1:5-7を読んでおきましょう。)

エステル記9章 2021.6. 9

エステル記9章 嘆きは喜びに エステル9:1-32

1.大逆転

エレミヤ書31章13節には 「わたしは彼らの嘆きを喜びに変え 彼らを慰め、悲しみに代えて喜び祝わせる。」 と記されている。まさに、そのことがユダヤ人たちの上に現実となった。

かつて、ハマンはユダヤ人たちを根絶させる日をくじで決めようとしたところ、その日がアダルの月の十三日となった。ところが、その日がハマンの家族やユダヤ人を憎む者たちにとっての喪の日となったのである。

それにしても3節から15節までには、要塞の町スサを中心として、各地で繰り広げられるユダヤ人たちによる殺戮の様子が生々しい。「仇敵を思いのままにした。」(5節)ユダヤ人たちの振る舞いは、正直に言って戸惑いを覚え、躓きさえ感じさせられるような描写である。このような報復が許されていいのだろうか、と思われる人も多いに違いない。

しかしながら、敢えてそこで、次の節に注意を払っておきたい。

5-6節では、滅ぼしたことが強調されているけれども、虐殺に限度が置かれていることは確かである。犠牲者は「敵」であり、「仇敵(別訳:彼らを憎む者)」であり、男子(6節「者」はイシュ)である。女や子供は含まれなかった。ここに出てくる死傷者はすべてこの戦いの一方の側であるが、これは無防備な全市民のことではなく男性戦士と思われる。

7-10節には、ハマンの十人の息子が殺されたことが記されているが、これは彼らが父の死のあだを返したり、父の占めていた官位を暴力で手に入れたりしようとするのを未然に防いだ。

15節には、 「しかし、持ち物には手をつけなかった。」 と記されている。8:11では、ユダヤ人たちが「持ち物を奪い取ることが許された。」とはっきり許可されているのであるから、奪い取る可能性は高かった。しかし、彼らは敵をだしにして裕福になろうとしなかった。このことは、勝者は戦利品を獲得するものと思われていた当時の社会では、注目されたに違いない。(「ユダヤ人の動機の高潔さを示す興味深い実例」と註解されている。)

ユダヤ人たちは自分たちに敵対する者たちを殺したが、それは略奪のためではなく、あくまでも自己防衛的行為であったことが描き出されていると言える。

こうした一連の行為の中に、人々の中にユダヤ人たちを支えている神に対する恐れが生じたのではないだろうか。

2.プリムの祭り

こうして民族絶滅の危機を脱したユダヤ人たちは、アダルの月の第十四日、十五日の両日を祝宴と喜びの日として祝った(16~25節)。

さらに26~32節には、この日が「プリムの祭り」と名付けられて、ユダヤ人たちにとっての救いの日と定められた次第が記されている。

「それゆえ、この両日はプルにちなんで、プリムと呼ばれる。それゆえ、その書簡の全文に従って、またこの件に関して彼らの見たこと、彼らに起こったことに基づいて、ユダヤ人は自分たちも、その子孫も、また自分たちに同調するすべての人も同様に毎年この両日を記載されているとおり、またその日付のとおりに、怠りなく祝うことを制定し、ならわしとした。

こうして、この両日はどの世代にも、どの部族にも、どの州でも、どの町でも記念され、祝われてきた。このプリムの祭りは、ユダヤ人の中から失せてはならないものであり、その記念は子孫も決して絶やしてはならないものである。」

これが仮庵祭、過越祭、五旬祭と並んでユダヤの四大祭りとなるプリムの祭りの起源である。「プリム」とは「くじ」を意味する「プル」から来た言葉であるが、まさにくじがオセロゲームであるかのようにひっくり返され、大逆転が起こった。悲しみが喜びに変えられた救いの記念日である。ユダヤ人は根絶という民族存亡の危機から、鮮やかな勝利へと導かれた。死から命へと見えざる神の手によって移し変えられたのである。プリムは、まさに出エジプトに次ぐ神の救いの記念日と言える。

このエステルの物語に、わたしたちは、クセルクセス、ハマン、モルデカイ、エステル、宦官たち、エステルと断食を共にしたユダヤ人たち、その他多くの人たちの思いや、策略や、祈りや、忍耐などを用いて歴史を創りだされる摂理の神の知恵と御力とを教えられる。

エステルたちを危機から救い出されたこの摂理の神が今も世界をつかさどっておられるのである。そしてわたしたちの人生をも導き、「泣きながら夜を過ごす人にも 喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる 。」(詩編30:6)

1.大逆転

エレミヤ書31章13節には 「わたしは彼らの嘆きを喜びに変え 彼らを慰め、悲しみに代えて喜び祝わせる。」 と記されている。まさに、そのことがユダヤ人たちの上に現実となった。

かつて、ハマンはユダヤ人たちを根絶させる日をくじで決めようとしたところ、その日がアダルの月の十三日となった。ところが、その日がハマンの家族やユダヤ人を憎む者たちにとっての喪の日となったのである。

それにしても3節から15節までには、要塞の町スサを中心として、各地で繰り広げられるユダヤ人たちによる殺戮の様子が生々しい。「仇敵を思いのままにした。」(5節)ユダヤ人たちの振る舞いは、正直に言って戸惑いを覚え、躓きさえ感じさせられるような描写である。このような報復が許されていいのだろうか、と思われる人も多いに違いない。

しかしながら、敢えてそこで、次の節に注意を払っておきたい。

5-6節では、滅ぼしたことが強調されているけれども、虐殺に限度が置かれていることは確かである。犠牲者は「敵」であり、「仇敵(別訳:彼らを憎む者)」であり、男子(6節「者」はイシュ)である。女や子供は含まれなかった。ここに出てくる死傷者はすべてこの戦いの一方の側であるが、これは無防備な全市民のことではなく男性戦士と思われる。

7-10節には、ハマンの十人の息子が殺されたことが記されているが、これは彼らが父の死のあだを返したり、父の占めていた官位を暴力で手に入れたりしようとするのを未然に防いだ。

15節には、 「しかし、持ち物には手をつけなかった。」 と記されている。8:11では、ユダヤ人たちが「持ち物を奪い取ることが許された。」とはっきり許可されているのであるから、奪い取る可能性は高かった。しかし、彼らは敵をだしにして裕福になろうとしなかった。このことは、勝者は戦利品を獲得するものと思われていた当時の社会では、注目されたに違いない。(「ユダヤ人の動機の高潔さを示す興味深い実例」と註解されている。)

ユダヤ人たちは自分たちに敵対する者たちを殺したが、それは略奪のためではなく、あくまでも自己防衛的行為であったことが描き出されていると言える。

こうした一連の行為の中に、人々の中にユダヤ人たちを支えている神に対する恐れが生じたのではないだろうか。

2.プリムの祭り

こうして民族絶滅の危機を脱したユダヤ人たちは、アダルの月の第十四日、十五日の両日を祝宴と喜びの日として祝った(16~25節)。

さらに26~32節には、この日が「プリムの祭り」と名付けられて、ユダヤ人たちにとっての救いの日と定められた次第が記されている。

「それゆえ、この両日はプルにちなんで、プリムと呼ばれる。それゆえ、その書簡の全文に従って、またこの件に関して彼らの見たこと、彼らに起こったことに基づいて、ユダヤ人は自分たちも、その子孫も、また自分たちに同調するすべての人も同様に毎年この両日を記載されているとおり、またその日付のとおりに、怠りなく祝うことを制定し、ならわしとした。

こうして、この両日はどの世代にも、どの部族にも、どの州でも、どの町でも記念され、祝われてきた。このプリムの祭りは、ユダヤ人の中から失せてはならないものであり、その記念は子孫も決して絶やしてはならないものである。」

これが仮庵祭、過越祭、五旬祭と並んでユダヤの四大祭りとなるプリムの祭りの起源である。「プリム」とは「くじ」を意味する「プル」から来た言葉であるが、まさにくじがオセロゲームであるかのようにひっくり返され、大逆転が起こった。悲しみが喜びに変えられた救いの記念日である。ユダヤ人は根絶という民族存亡の危機から、鮮やかな勝利へと導かれた。死から命へと見えざる神の手によって移し変えられたのである。プリムは、まさに出エジプトに次ぐ神の救いの記念日と言える。

このエステルの物語に、わたしたちは、クセルクセス、ハマン、モルデカイ、エステル、宦官たち、エステルと断食を共にしたユダヤ人たち、その他多くの人たちの思いや、策略や、祈りや、忍耐などを用いて歴史を創りだされる摂理の神の知恵と御力とを教えられる。

エステルたちを危機から救い出されたこの摂理の神が今も世界をつかさどっておられるのである。そしてわたしたちの人生をも導き、「泣きながら夜を過ごす人にも 喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる 。」(詩編30:6)

エステル記10章 2021.6.16

エステル記10章 すべての子孫に平和を エステル10:1-3

エステル記はクセルクセス王に始まり、今や王について簡潔に触れて終わる。その10章はわずか3節の記述である。ここにはクセルクセス王についての歴史的評価があり、モルデカイについての栄誉が述べられている。だが、9章まで読んできた者として、王妃エステルの名が記されていないことの意味や、すべてをつかさどっておられる神の摂理をも考えたい。

⒈クセルクセス王の統治

1、2からは、王の功績が称えられている様子が伝わってくる。新共同訳の1節では王が 「税を課した」 と表現されているが、訳者の解釈を入れずに素直に訳すと「労役」を課したとなる。旧約聖書で「労役」は、「強制労働」を意味する言葉である(参照:列王上5:27)。ペルシア時代もこの意味だったかもしれないが、このころまでには貨幣が使われるようになり、労役や物品だけでなく、硬貨による徴税も可能になっていた。従って1節の「税」は、利益を取り立てるための手段すべてに及んでいたはずである。

その徴税範囲は全国と海の島々に及んでいた。海の島々とは数多い島々のある東地中海沿岸のことである。(「島々」は、ESV聖書ではcoastlands・沿岸地帯)。これらの地帯は遠くにあるとはいえ文化的には洗練されている地であり、多量の富の源であり、それらを征服者が搾取していた。

いずれにしても、1節の記述からは、民衆に重い負担がかかっていたのではないかと考えられる。また、新税を民に課した王は国民に嫌われる者であるが、引き続き2節を読む限り、王に対して忠誠を尽くさない、ということがあったようには伝わってこない。

逆に、 「王が権威をもって勇敢に遂行したすべての事業」 と功績を讃えられているところをみると、王は新税を国民に還元する公共事業を行い、善政と受けとめられていたのではないかと、考えられる。「メディアとペルシアの王の年代記」が引きあいに出されているが、「詳細は」と書かれているように、おそらくもっと詳しい事情が記されているに違いない。

2.モルデカイの功績

その「メディアとペルシアの王の年代記」 に詳細が載っていると言われているモルデカイは、「クセルクセス王に次ぐ地位に就き、ユダヤ人にとって偉大な者となり、多くの兄弟たちに愛され…その民の幸福を求め、そのすべての子孫に平和を語ったのである」(協会共同訳)。

驚くべきことに、ペルシアという強大な帝国の王座の背後にいた権力者はユダヤ人であった。はっきりと書かれているわけではないが、ユダヤ人であるがゆえに、神を畏れ、国の問題に対しても正義と公平とを念頭に置いていたのであろう。捕囚の身でありながら、王に次ぐ絶大な影響力を持つ地位に就くなどは、誰が想像できるだろう。神の特別な取り計らいがあるのをわたしたちは知るのである。

3.エステルはどこに

エステルの名はここには記されていない。9章までに記されてきたエステルを考えると、その名は書きとめられてもいいのではないだろうか、と思う。

ハマンによるユダヤ人絶滅計画を阻止するために、クセルクセス王のもとに死を覚悟してまで進み出たのも、ハマンの悪業を暴くために忍耐強く綿密に計画を練って実行したのも、エステルである。その背後には、モルデカイの知恵と助けがあったのは事実である。しかし、彼女の功績は書きとめられていない。

わたしたちは、ここにエステルの名が記されないことの積極的な意味を受け取りたいと思う。モルデカイもエステルも、それぞれが自分の置かれたところでなし得る最善のことをした。しかもそれは決して当たり前のことでない。自分の命さえ差し出すようにしてなしたのである。その動機は、自分の立場を守ったり、より高い地位や評価や名声を得たりするためでは決してなかった。彼らは、そうしたものから自由でなければできない働きをしたのである。

心によって人をご覧になられる神には、そのことははっきりと覚えられているに違いない。この章に記録されているモルデカイがいれば、その功績が記されていないエステルがいても、共に神には覚えられているのである。 「むしろ、あなたがたの名が天に書き記されていることを喜ぶ」(ルカ10:20)視点をもってエステルの功績を覚えたいと思う。

4.歴史を導かれる神

最後に、神の名は記されてはいなかったが、その御業を考えたい。見えざる手をもって導かれたことは、神の民の救いであった。その神は、今も見えざる神の確かな御手をもって救いのために働いて、歴史を導いておられるのである。その救いは、御子イエス・キリストによって成し遂げられた救いであり、さらに聖霊によって今も推し進められ、やがて終わりの時に完成する神の国の成就である。神は今も生きて働いておられる。その確信にしっかり立って信仰を全うしたい。

エステル記はクセルクセス王に始まり、今や王について簡潔に触れて終わる。その10章はわずか3節の記述である。ここにはクセルクセス王についての歴史的評価があり、モルデカイについての栄誉が述べられている。だが、9章まで読んできた者として、王妃エステルの名が記されていないことの意味や、すべてをつかさどっておられる神の摂理をも考えたい。

⒈クセルクセス王の統治

1、2からは、王の功績が称えられている様子が伝わってくる。新共同訳の1節では王が 「税を課した」 と表現されているが、訳者の解釈を入れずに素直に訳すと「労役」を課したとなる。旧約聖書で「労役」は、「強制労働」を意味する言葉である(参照:列王上5:27)。ペルシア時代もこの意味だったかもしれないが、このころまでには貨幣が使われるようになり、労役や物品だけでなく、硬貨による徴税も可能になっていた。従って1節の「税」は、利益を取り立てるための手段すべてに及んでいたはずである。

その徴税範囲は全国と海の島々に及んでいた。海の島々とは数多い島々のある東地中海沿岸のことである。(「島々」は、ESV聖書ではcoastlands・沿岸地帯)。これらの地帯は遠くにあるとはいえ文化的には洗練されている地であり、多量の富の源であり、それらを征服者が搾取していた。

いずれにしても、1節の記述からは、民衆に重い負担がかかっていたのではないかと考えられる。また、新税を民に課した王は国民に嫌われる者であるが、引き続き2節を読む限り、王に対して忠誠を尽くさない、ということがあったようには伝わってこない。

逆に、 「王が権威をもって勇敢に遂行したすべての事業」 と功績を讃えられているところをみると、王は新税を国民に還元する公共事業を行い、善政と受けとめられていたのではないかと、考えられる。「メディアとペルシアの王の年代記」が引きあいに出されているが、「詳細は」と書かれているように、おそらくもっと詳しい事情が記されているに違いない。

2.モルデカイの功績

その「メディアとペルシアの王の年代記」 に詳細が載っていると言われているモルデカイは、「クセルクセス王に次ぐ地位に就き、ユダヤ人にとって偉大な者となり、多くの兄弟たちに愛され…その民の幸福を求め、そのすべての子孫に平和を語ったのである」(協会共同訳)。

驚くべきことに、ペルシアという強大な帝国の王座の背後にいた権力者はユダヤ人であった。はっきりと書かれているわけではないが、ユダヤ人であるがゆえに、神を畏れ、国の問題に対しても正義と公平とを念頭に置いていたのであろう。捕囚の身でありながら、王に次ぐ絶大な影響力を持つ地位に就くなどは、誰が想像できるだろう。神の特別な取り計らいがあるのをわたしたちは知るのである。

3.エステルはどこに

エステルの名はここには記されていない。9章までに記されてきたエステルを考えると、その名は書きとめられてもいいのではないだろうか、と思う。

ハマンによるユダヤ人絶滅計画を阻止するために、クセルクセス王のもとに死を覚悟してまで進み出たのも、ハマンの悪業を暴くために忍耐強く綿密に計画を練って実行したのも、エステルである。その背後には、モルデカイの知恵と助けがあったのは事実である。しかし、彼女の功績は書きとめられていない。

わたしたちは、ここにエステルの名が記されないことの積極的な意味を受け取りたいと思う。モルデカイもエステルも、それぞれが自分の置かれたところでなし得る最善のことをした。しかもそれは決して当たり前のことでない。自分の命さえ差し出すようにしてなしたのである。その動機は、自分の立場を守ったり、より高い地位や評価や名声を得たりするためでは決してなかった。彼らは、そうしたものから自由でなければできない働きをしたのである。

心によって人をご覧になられる神には、そのことははっきりと覚えられているに違いない。この章に記録されているモルデカイがいれば、その功績が記されていないエステルがいても、共に神には覚えられているのである。 「むしろ、あなたがたの名が天に書き記されていることを喜ぶ」(ルカ10:20)視点をもってエステルの功績を覚えたいと思う。

4.歴史を導かれる神

最後に、神の名は記されてはいなかったが、その御業を考えたい。見えざる手をもって導かれたことは、神の民の救いであった。その神は、今も見えざる神の確かな御手をもって救いのために働いて、歴史を導いておられるのである。その救いは、御子イエス・キリストによって成し遂げられた救いであり、さらに聖霊によって今も推し進められ、やがて終わりの時に完成する神の国の成就である。神は今も生きて働いておられる。その確信にしっかり立って信仰を全うしたい。