ネへミヤ記1章 2021.1.13

ネへミヤ記1章 ネへミヤの祈り

1. エルサレムの窮状

エズラ記1章で学んだことであるが、エズラ記とネヘミヤ記を含める歴史は、BC538年のキュロス王による本国帰還からBC420年ごろまでのおよそ100年の期間を扱っている。この時代になされた特筆すべきことは、ゼルバベル(総督)とヨシュア(大祭司)による神殿再建(BC525-515)、ペルシアの宮廷より派遣されたネヘミヤによるエルサレムの城壁再建(BC445-)及びエズラによるユダとサマリアに対するモーセの律法の強化である。

神は、総督ゼルバベル、総督ネヘミヤ(8:9)、祭司であり書記官のエズラを立てて、イスラエル国家の形成を図られた。

これらの活動によって分かることは、ペルシア帝国が支配した二世紀間はユダヤの歴史にとって最も国家形成が盛んな時期の一つであったということである。

ネヘミヤの主な活動はBC445年の春と夏に集中している。この時期、ネヘミヤはペルシア湾近郊からエルサレムへ旅しただけではなく、エルサレムの城壁と城門を修理してエルサレムの防備を始めた。

1節の第20年は、エズラがエルサレムに旅立ってからおよそ13年後である(エズラ7:7)。ペルシアの主要な都はバビロン、スサ及びペルセポリスである。そのうち、スサはペルシアの王たちの冬の避寒所であった。

ネヘミヤはキスレウの月(ユダヤ教暦第9月・太陽暦11-12月)に、スサで献酌官*として王に仕えていた。

*献酌官とは、王室における高級職の一つで、基本的な務めは葡萄酒を選んで毒見をし、王に差し出 すこと。創世記40:1以下のヨセフ物語に出てくる献酌官と同語。務めの立場から、頻繁に王の面 前に出ることができ、影響力を持つ人物になる可能性があった。旧約外典トビト1:22に出てくる アヒカルは、献酌官であるだけではなく、アッシリアの王エサルハドンの総理大臣として描かれて いる。

そのネヘミヤのところへハナニ*が他の人たちと連れ立って訪ねてきた。

*ネヘミヤの兄弟の一人か、単なる親類の一人か、と考えられているが、ネヘミヤにとっては信 頼のおける重要な職務を託すことができた人物であった。(参照 7:2)

ネヘミヤがハナニに尋ねたこと

・「残っているユダの人々」について

この表現はイザヤが好んで用いた「生き残った者」「残りの者」という表現に似ていることに

注目しておきたい。(参照 イザヤ4:2、同10:20、同46:3)

イザヤ4:2 「その日には、イスラエルの生き残った者にとって主の若枝は麗しさと

なり、栄光となる。この地の結んだ実は誇りとなり、輝きとなる。」

この時、ネヘミヤは「生き残った者」「残りの者」という約束を意識ていたのではないかと考

えることもできる。そのような者たちは単に破滅を免れただけではなく、「主に真実をもって

頼る」者たちであった。

・「エルサレム」について

ゼルバベル(総督)とヨシュア(大祭司)による神殿再建のことを知っているネヘミヤには、

再建後の状態について知ることが関心事であったに違いない。

ハナニたちが答えたこと

・ 残っている人々 不幸の中にあり、恥辱を受けている。

・ エルサレム ハナニがバビロニアの王ネブカドネツァルによる破壊後の瓦礫のことだけを語っ

ていると受け止めると、大きな誤解になる。

ネブカドネツァルによるエルサレム崩壊(BC587)は歴史上の出来事であった。

ハナニたちが答えているのは新情報である。考えられる背景はエズラ4:7-23の結果であ

る。すなわち、城壁修復の計画がアルタクセルクセス王に報告されるや、直ちに「強引に武

力で工事を中止させた」(エズラ4:23)ことに関して、である。事態は険悪になっていた。

エルサレムは無力化されただけではなく孤立化されたのである。

2. ネヘミヤの祈り

ネヘミヤがハナニたちの情報を耳にして第一にしたことは祈りであった。祈りこそネヘミヤの生涯を貫く問題解決の力であった。

4節「これを聞いて、わたしは座り込んで泣き、幾日も嘆き、食を断ち、天にいます神に祈りをささげた」。6節「…あなたの僕であるイスラエルの人々のために、今わたしは昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。わたしたちはあなたに罪を犯しました。…」

ネへミヤ記2章 2021.1.20

ネへミヤ記2章 ネへミヤの祈り

ネヘミヤ記2章には瞑想の材料となる要素が多い。祈り(継続的な祈りと瞬時の祈り)について、神の主権的な導きの確証について、リーダーの資質についてなどを学ぶことのできる宝庫と言える。

1.エルサレムへの派遣

アルタクセルクセス王の第二十年は、エズラがエルサレムに旅立ってからおよそ13年後にあたる(エズラ7:7)。ペルシアとユダヤの年初め「ニサンの月」(大まかに言って4月)に言及しているが、このことから何を教えられるだろうか。1:4とあわせて考えると、ネヘミヤはいかに長く祈り続けてきたかに気づく。 ネヘミヤが祈り続けて四か月、彼の祈りは1:11節に記されている局面、すなわち行動に出る時期に達していた。その時期、つまり祈りの答えが現される時の場面が王妃同伴*の王の宴席の場である。

* 「王妃同伴」 王妃が公式の宴席に姿を見せることは慣例上なかったので、この席は非公式なも のと考えられる。政治的な障害もなくネヘミヤは王の前に仕えていたのである。

ネヘミヤは「今日」(1:11)語り出すことに決めていた。祈りの四か月は、神の答えを待つ期間であった。(このところを読み、わたしたちは祈って待つことを教えられる。)

エレミヤは、王に仕える身として王の前で暗い表情をすることはなかった。家来の個人的な感情は自身の中に秘めておくのが通常は最良の策なのである。だが、祈りですでに勝利をしていたネヘミヤである。自分の心の内を表情に現すにやぶさかではなかった。

しかし、王とのこの時の会話がネヘミヤにとってどれほどの覚悟を要したかを、わたしたちは考えておきたい。彼は、都再建の工事中断という王の決定(政策)を見直すことを頼むつもりなのである(参照:エズラ4:21)。エルサレムにとって不利な王の決定は公認のものであった。だが、命令には変更への抜け道もあったのであり、ネヘミヤは熟知していたに違いない。けれども、急な方向転換を王に求めることは命がけの大変な取引であった。「王の怒りは死の使い。」なのである(箴言16:14)。 4-5節に見る、王とネヘミヤの語りの場面は生き生きと読むわたしたちに伝わってくる。その上、彼はひるむことなく7-8に記されているように、現実的で大胆な要求をしたのである。ネヘミヤの十分な祈りと信仰がこの裏打ちとなっている。

この時の王との会話の決定的な要因は何だっただろうか。エレミヤの信仰ではなく、その信仰の対象となるお方、ネヘミヤの神であられる神、そのお方の「恵みの御手」が彼の上にあったことである。(参照:18節、エズラ7:6)

2. 建築にとりかかる前に

ネヘミヤは神から心に示されたことを、すぐに公開せず、先ず自分で十分に吟味した(11節~)。反対者が出ることを彼は予想していたに違いない。また、この事業が基本的に彼自身のものではないという確信があった。これは神からのものであり「エルサレム」(12節)のためであって、ネヘミヤ自身から出たことでも彼の名声を高めるためのものでもなかった。(この思いは、神の御業の奉仕にあたるにあたって、わたしたちは見習うべき 大切な点である。)

神の計画が妨害されないために彼は慎重で、しかも用意周到な準備と計画を立てた。すべては神がなしてくださるのであるが、ネヘミヤ自身もそのために備えているのである。その意味で、以下のことに注目しておきたい。

(1) 崩されたエルサレムの城壁の現状をつぶさに自分の目で確かめたこと

(2) だれにも知られずに、極秘で調査したこと

(3) 協力を要請する上で内的な「動機づけ」をしたこと

(4) 神のこれまでの恵みの導きを証ししたこと

(5) 成功の明確な確信をもって呼びかけたこと

特に(3)の「動機づけ」は事業を行う上で大切な点である。ネヘミヤはエルサレムの人々に物質的な報酬は何一つ約束しなかった。彼は「そうすれば、もう恥ずかしいことはない。」と言い、自分に神が良いことをしてくださったことを証ししたのである。これに、人々は「早速、建築に取りかかろう」と応じた。城壁再建の事業はネヘミヤ一人で出来ることではない。協力してくれる者たちのこうした内部からの動機づけが必要なのである。

(付記)10、19節より:ホロニ人サンバラト、アンモン人の僕トビヤは、影響力のある権力者。二人とも大祭司の一族と関係を確立していた(13:4以下、28節)。外部資料によると、サンバラトはサマリアの総督であると言われ、トビヤというユダヤ名は、数世代にわたりアンモン人の強力な一族につけられていた。ゲシェムは、外部資料ではこの出来事からおよそ40年後に、ケダルの王ゲシェムの子カインに名が記録されている。ネヘミヤは、エルサレム市民の誇りをもって、これらの部外者たちの過去、現在、未来をエルサレムから退けたのである。

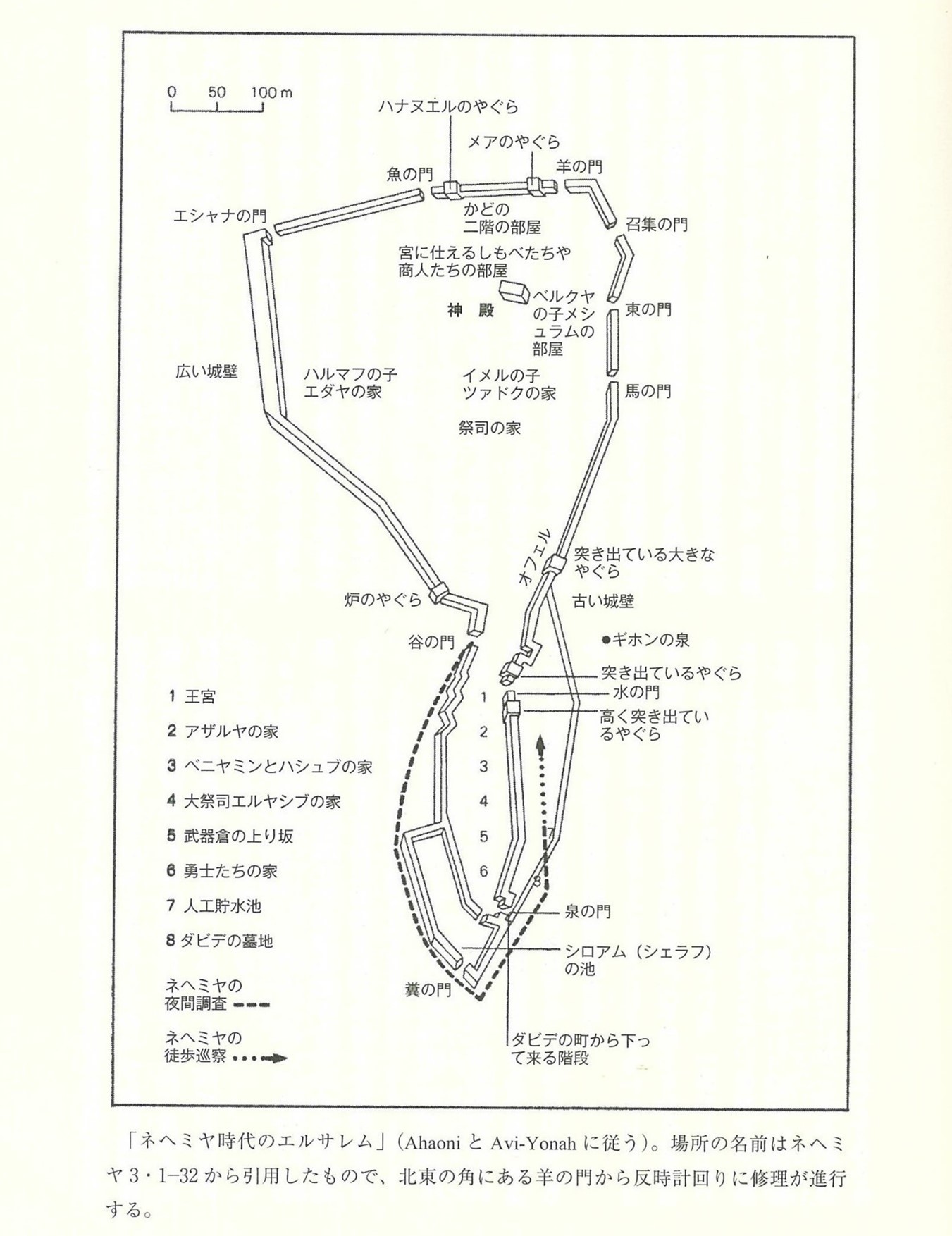

ネへミヤ記3章 2021.1.27

ネへミヤ記3章 エルサレム城壁の工事

1. 城壁の修復

1,2章で読んだように、異国の地ペルシアで王の献酌官をしていたネヘミヤが、神からの志を与えられて、神の導きのもとにアルタクセルクセス王の支持を得て、故国エルサレムの城壁再建という困難な仕事を遂行することとなった。

3章は、その再建工事がどのようにして進んで行ったか、その奇蹟的な再建プロジェクトを記している。一見、無味乾燥とも思える章であるが、この章からは大切な事柄が伝わってくる。

この章で目につくことは、「〇〇に次いで〇〇が補強し」「続いて、〇〇が補強した」といった具合に、再建工事が緊密な連係を保ちながら行われていることである。この連携がなければ、組織の力は弱い。キリストの教会においても然りである。

大祭司のエルヤシブからも教えられる。彼は率先してエルサレムの北側にあった羊の門の建築に取りかかった。最高の位にある大祭司が率先して工事に携わっている。このことは重要、決して号令だけではない。同様なことは、9、12、14節以降で「〇〇地区の区長〇〇が」補強したという表現にも表れている。主立った指導者的な立場にあった人々が共に労しているのである。

この工事は肉体労働を余儀なくされたにもかかわらず、彼らは率先して工事に当たったのであり、12節に見るように女子もまた加わった。

聖書は、上に立つ人は良い模範を示す人であることを求めている。主イエス自身がそうであった。参照:ヨハネの福音書13:12-15、ペテロ一5:2を参照。

さらに注目すべき言葉がある。10、23、28、29節にある「自分の家の前を補強した。」という言葉である。城壁の再建工事に携わった人々は、自分の家に面する所、自分の務めにかかわるところをそれぞれ修理した。大祭司も神殿での礼拝に最も大切ないけにえとなる羊が通る門を修理した。つまり自分の務めの領域に対する責任を持ったのである。わたしたちの教会でいえば、奉仕担当の務めか…。

(33節からは、外からの試練である。次の4章に続く内容となり、70人訳ヤウルガタ訳は33節から4章としている。)

エルサレム城壁の工事に反対する敵対者たちの攻撃が始まる。33-38節は「言葉での攻撃」、続く4章では「武器を手段としての攻撃」である。この33節からは、4章の内容とあわせて考えていきたい。

ネへミヤ記4章 2021.2.3

ネへミヤ4章 外からの試練 3章33節ー4章17節

神に従う者にとって、直面する問題は避けられないと言える。神の御心に沿った動きが始まると、必ず悪魔はそれを妨害する。このため、主に忠実に生きようとする時、神への奉仕に携わる時、妨害や試練にぶつかる。

・パウロの惜別の言葉から - 使徒言行録20:28-32 「どうかあなた方自身と群れ全体と に気を配ってください。…わたしが去った後に、残忍な狼どもがあなたがたのところへ入り込ん できて群れを荒らすことが、わたしには分かっています。また、あなた方自身の中から、邪説を 唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。…目を覚ましていなさい。」

・主イエスの最後の晩餐の言葉から – ヨハネ16:33より

「あなたがたには世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝っている 。」

神は試練を通してわたしたちに神への信頼を促し、より強力な神の民とされるのである。ネヘミヤ3:33-38、4:1-17では、ネヘミヤが外からの試練に対してどのように対応していったのかに注目したい。

1.士気への攻撃

城壁再建が半分も築かれていない時、神の働き人は敵から嘲りという妨害を受けた(3:33)。なぜサンバラトは、城壁が建てられていることを聞いて怒り、激しく憤慨して、ユダの人々を嘲ったのだろうか。それはユダの人々が一致団結して工事を始めたことによって、サマリアとユダヤとの力関係に大きな変化が起こると知っていたからではないだろうか。人はしばしば自分が置かれている立場や権力が危うくなると、怒ったり憤慨したりするものである。サンバラトの場合もまた然り。サンバラトに加わったトビヤもユダの人々を嘲った(3:35)。

注目したいのは、批判は批判を呼ぶということである。悪意の連鎖である。批判には正しい批判もあり、それがなければ、人は正しく軌道を修正することができないかもしれない。だがここでは、非常に破壊的な言葉による妨害であった。この城壁再建はペルシアの王の許可のもとに行われているので、サンバラト等は直接的な力による妨害は当面差し控えた。出来るのは言葉による暴力である。嘲りによって、ユダの人々の気力をくじこうとしたのである。辛辣な言葉がユダの人々に向けられた(35節)。 これに対してネヘミヤはどのように対処したか。この世では攻撃されたなら、すぐに報復するというのが常(参照:マタイ5:38)。だが、ネヘミヤは敵の策略には乗らなかった。ネヘミヤがしたことは、敵に一言も答えず、議論することもなく、神に祈ったことである(3:36-37)。

上に立つ者は誰かに批判されるものと覚悟すべきである。しかし、その一つひとつの批判に対して戦い、報復するなら、最悪の道に踏み込むことになる。なすべきは、ペトロがその手紙一の2:23で言っているように、「ののしられても、ののしり返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せに」なられた主イエスを模範とすることである。

2.武器を手段とする

敵の嘲りも祈りの前では何の効果もあらわれない。それどころか、祈りは、神の民たちに働く気を起こさせ、城壁再建工事ははかどり、破損の修復(割れ目もふさがり始めた)までにも進んだ(4:1)。敵からすれば想定外。サンバラトを中心とする敵は危機感を強め、「エルサレムに攻め上り、混乱に陥れようとした」(4:2)。すなわち、ついには暴力的行為による妨害である。

これに対するネヘミヤの対応は(4:3)、「祈り」と、昼夜を分かあった。だが、内部から思わぬ事態が起きてきた。それは、見える現実に対する失望落胆と、いつ奇襲されるかもしれないという恐れである(4:4-6)。この二つが組み合わさるだけでかなりの破壊力を持つ。こうした危機的状況からは、敵の妨害はまさに成功しようとしているかに見える。

ここでネヘミヤがしたことに注目したい。

4:8 わたしは見まわして立ち、貴族や役人やその他の戦闘員に言った。「敵を恐れるな。偉大にして畏るべき主の御名を唱えて、兄弟のため、息子のため、娘のため、妻のため、家のために戦え。」

ネヘミヤがここでしたことは、問題や現実に目を向けることから、目を畏るべき主に向けさせることであった。

「恐れるな」は、聖書全巻が繰り返し語っているメッセージである。わたしたちが主から目を離して、見える現実にのみ目を留めるとき、人を恐れ、不安に陥り、その結果、気落ちして、思い煩い、失望落胆に陥る。イエスが言われた「わたしにつながっていなさい(とどまっていなさい)」(ヨハネ15:4)の言葉に生きることが問われている。

ネへミヤ記5章 2021.2.10

ネへミヤ記5章 内からの試練

イスラエルの民は、外からの敵の妨害から切り抜けたが、それに劣らぬ深刻な問題に直面した。共同体自身が内部から分裂し、自己崩壊する危険性のある問題である。ネヘミヤがこの重大危機に対してどのように対処したかに注目したい。

1.深刻な経済問題

ここでの問題は飢餓と搾取に絡む共同体内部のひずみである。これは、城壁再建工事が始まってから生じたのではない。今まであったものが、敵からの防衛のための一斉行動によって表に出たと考えられる。1節には、鬱積していた問題が火山が爆発するかのように、「民とその妻たちから、同胞のユダの人々に対して大きな訴えの叫びがあがった」と記されている。

「訴えの叫び」を意味する「ツェーカー」という言葉は、聖書にはよく使われている。最初に出てくる個所は、ソドムとゴモラの罪は非常に大きいと訴える「叫び」。それを聞かれた主によって三人の者が遣わされた(創世記18:21)。次は、弟ヤコブに祝福を奪われた兄エサウがそのことを知った時に上げた「叫び」(創世記27:34)。そして、エジプトでのイスラエルの民の「叫び」(出3:7,

9)。この時、しいたげられている民の叫びを聞かれた主は、モーセを召し出し、エジプトから彼らを連れ出すように命じられた(出3:7, 10)。

主は、貧しい者の叫びを決して無視なさらない。

外部の敵に対しては、一致して戦った民たちも、内部の一致には困難を抱えていた。1節に記されている訴えの叫びをあげた「民とその妻たち」とは「貧しい人々」のことである。また、「同胞のユダの人々」とは、貴族と役人(7節及び3:5を参照)ら富裕層である。貧しい人々が富める同胞に対して強い抗議の声を上げざるを得ない状況に達していたのである。

状況は深刻である。「貧しい人々」には次のようないくつかの要因が重なり合っていた(2~5節)。 ・ 多くの家族が食べて生きのびる食糧さえ満足に得ることができない。

・ 飢饉のために、穀物を得るためには畑や家を抵当に入れなければならない。

・ ペルシアの王に支払う税のために、多額の負債を抱え込んだが返済の力が ないため、自分たち の息子や娘を奴隷として売らなければならなかった。

貧しい人々の「大きな訴えの叫び」は、同胞の富める者たちが貧しい人々に配慮することなく、むしろ「飢饉」といった自然災害の中で利益を上げ、財を増やし、同胞を奴隷として売ろうという現実に対して発せられたものである。隠されていた共同体の内面的なひずみは表面に出る必要があったといえる。

初代教会においても、似たような教会内部のひずみの問題が使徒言行録6:1に記されている。「その頃、弟子の数が増えてきて、ギリシア語を話すユダヤ人から、ヘブル語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは、日々の分配のことで、仲間のやもめたちが軽んじられていたからである。」

生まれたばかりの教会は、使徒言行録2:43以下に記されているように、毎日のように多くの人々を教会に引きつける魅力を持っていた。だが、そのような教会においても、苦情が起こったのである。こうした生活にかかわる問題は、どれほど小さくても、悪魔に利用されるなら、教会を内側から崩壊させる危険がある。このため、問題を重視した使徒たちは解決するよう対処した。

2.ネヘミヤによる救済策

民の嘆きと訴えを聞いたネヘミヤは「大いに憤りを覚え」た(6節)。彼の憤りは彼の配慮や愛の大きさを示すものと言える。教会の歴史において霊的改革をした多くの人はその意味で「憤る」ことのできた人である。何よりもイエスがそうであった(参照:ヨハネ2:14、マルコ3:5)。パウロ然り(コリント二11:29)。ネヘミヤは、富める者たちが神の律法に従っていないことに対する憤りでもある。

ネヘミヤの救済策は徹底していた。何よりも、救済にあたっての基本姿勢を自らの生き方をかけて現した。給与を一切受け取らず無償で働いたのである。それは的を射た「動機づけ」となった(14-18節)。

そのネヘミヤの提言は「よく考えた末」(7節)*のことであった。

* 7節 新共同訳「居たたまれなくなって…」は、「わたしの中でよく考えた末」が本意。共同訳は「よく考えた末」。新改訳2017は「わたしは考えた末で」と訳されている。

提言による救済策

・富める者への叱責 ―7節「重荷を負わせている」(新共同訳)→「あなたが

たはみな、自分の同胞たちに、利子をつけて金を貸している。」(2017訳/共

同訳も基本的に同じ)/―8節「あなたたちはその同胞を売ろうとしている。」

・神の律法による負債の免除(参照:レビ25:36,37) ― ネヘミヤの提案は「負債を帳消しにする」(10節)ことであった。彼らはそれに答えた。「お言葉どおりにします。」そして、この約束をネヘミヤは祭司たちの前で誓わせたのである。(12節)

ネへミヤ記6章 2021.2.17

ネヘミヤ記6章 敵の脅迫 ネヘミヤ6:1-19

城壁工事は完成直前までサンバラト、トビヤ、ゲシュムなどの敵の陰謀によって完成が危ぶまれた。その中で、ネヘミヤの卓越した指導力と民たちの協力によって城壁は完成を見たのであるが、そこには神の助けがあることをネヘミヤ記は教えるのである(16節)。

1.陰謀

工事は、あと城門に扉をつける大詰めの段階になった。これは、出入り口が開いているということであるから、敵にとっては工事を妨害する最後の機会でもあった。扉が付けられてしまうと、ネヘミヤに敵対するためには包囲攻撃を始めなければならなくなり、それ自体、同じペルシアの従属民に対しては不可能なことであった。

サンバラトとゲシュムは、ネヘミヤに危害を与えるためにオノの谷にあるケフィリム*で会おうと呼びかけた。

* 70人訳とヴルガタ訳は「一つの村」と読む。エルサレムの北西52㎞ヤッファの南東10㎞の所に位置している。サマリアとエルサレムからほぼ等距離にあたる。

ケフィリムはネヘミヤにとっては北西方向への彼の領域の限界線である。この

地域は、反友好的な地域であった(参照 4:2,7)。それで、ネヘミヤにはサンバ

ラトたちの計画には欺瞞の予感がしたのであろう。ネヘミヤは賢明にも大きな工

事(NEBの訳:わたしは重要な仕事を自分の責任として抱え込んでいる)を理由に断った。

サンバラトたちは、四度目の誘いの後で、彼は戦術を変えた。公開質問状を送

り、その中に記されている悪意に満ちた風評が遅かれ早かれ公に知られるようにし、ネヘミヤもそれに気づくようにした。

ネヘミヤにはこれを払いのけるには勇気が必要であった。「神よ、今こそわ

たしの手を強くしてください。」という祈りは、そのことをよく伝えている。

<ネヘミヤが抵抗しなければならなかった三つの攻撃>

1) おびきだして一人にさせる

この攻撃は、優先順位を変えさせようとする誘惑である。敵は四度も「会

おう」と話し合いを提案してきた。ネヘミヤは(3節)「わたしは大きな工事をしているので、行けません。」と断った

わたしたちのまわりにはしなければならないことが多くある。だが、何を第一に優先させているかが明確でなければ必ず足をすくわれる。

2) 悪口やうわさを流布する

四度にわたる誘いを拒絶された敵は、悪意に満ちたうわさを流した。そのうわさとは、ネヘミヤが謀反を起こすために城壁を再建している、自分が王になろうとしていると言ったものであった。

敵はそうしたことを記した開封された手紙を送りつけることにした。その中身を他のユダヤ人にも知らせることで、ネヘミヤを窮地に追い込む作戦を取った。

その上で、窮地にあるネヘミヤを助ける姿勢をあらわして「いっしょに話し合おう」というものであった。

うわさを流したのは、敵のサンバラト自身。これに対して、ネヘミヤが取った行動は神に祈ることであった(9節)。

3) 味方の裏切り

ネヘミヤを待ち構えていた誘惑の最後は「味方の裏切り」であった。しかも、この裏切りは神の言葉を扱う預言者によってなされた。預言者シェマヤは、敵に買収されていたのである。

危機の中で預言者シェマヤを訪ねてきたネヘミヤに、預言者は家に入れずに「神殿で会おう、聖所の中で。聖所の扉を閉じよう。…」と言った。この言葉には、棘があった。ネヘミヤは祭司ではないので聖所に入る権利を持っていなかった。ウジヤ王が不信の罪を犯したとき重い皮膚病だけで責任を免れることができたのは幸運だった(歴代下26:16以下)。ネヘミヤが自分の命を救うために(参照:10節「あなたを殺しに来るものがある。夜、あなたを殺しに来る」)預言者の言葉の通りにしていたら、命を失うか名誉を損なったに違いない。そればかりか主の事業という大目的そのものが頓挫したであろう。

ネヘミヤの返答には、当を得た誇りと謙遜があらわれている。

誇りの事例…ルカ13:31-33のイエス、 使徒言行録21:10-14のパウロ

謙遜…ネヘミヤ記6:11

2. 勝利と存在する脅威

15節の文頭には「こうして」という言葉が記されている(新共同訳には記載なし)。重みのある言葉である。外部からの言葉による妨害、内部の鬱積していた問題、ネヘミヤへの執拗な攻撃、これらを乗り越えての城壁工事の完成である。そこには、神の御手があり、祈りがあることを覚えたい。

17~19節では、全計画を妨害する恐れのある脅威の存在が示されている。

ネへミヤ記7章 2021.2.24

ネヘミヤ記7章 共同体への第一歩 ネヘミヤ7:1-72

1.城壁の完成と都市としての機能

ネヘミヤのもとで主の民は城壁の完成にまで導かれた。6:1と6:15に記されている最終防備の段階を経て、ついに扉が取り付けられた。しかし、これですべてが完了したということではない。52日間で城壁再建工事が完成したことを受けて、城壁を守る門衛、神殿礼拝に奉仕する詠唱者、レビ人、そしてエルサレムを治めるハナニ*、ハナンヤ**が任命された。

* 1:2参照 ネヘミヤが都スサにいた時、エルサレムについての悲しい知らせをもたらせた者。これがきっかけとなって、ネヘミヤの活動は始まった。

** 7:2に「誠実で、だれよりも神を畏れる人物」と記されている。ネヘミヤ

の判断によって、ハナニと権限を分かち合う決め手となった資格は、神へ

の信仰と品性であった。

こうして城壁工事から礼拝へ、外側のことから内側のことへ、見えるものから見えないものへ、周辺的な事柄から、より中心の事柄へと内容が進んで行ったのである。

防備の環境が伴うと、イエス様がたとえで言われた「愚かな金持ち」(ルカ12:19)のように、それで人は満足するものである。同じように、おそらく城壁や城門が完成すると、それに依存しようとする誘惑はやってくるに違いない。もしそうであったとしても、ネヘミヤはその誘惑には負けず、内を固めた。

何よりも、エルサレムを敵から守るためには、城壁の多くの門の警備は極めて重要である。このため、ネヘミヤはハナニとハナンヤに引き続き敵の来襲に備えて警備を堅くするように命じた(3節)。

また、エルサレムが町としての機能を果たしていくためには、組織化、制度化、秩序化をする取り組みが必要であったであろう。ところが、エルサレムの町の実態はそれ以前の様相である。4節で「町は二方向に大きく広がっていたが、その中に住む民は少数で、家屋は立てられていなかった」というのが実情であった。

要するに、神殿が再建され、城壁も修復が終わったのであるが、なお周辺諸国からの脅かしは続いており、しかもエルサレムが町として機能するには程遠かったのである。

そこで、ネヘミヤは「心に神の指示を受けて」人口調査-家系に従っての登録

-に乗り出した(5節)。エルサレムに人々を移住させる計画をつくるためであったと考えられる。ところがすでに調査はなされていて、最初に帰還した人々の名簿が発見されたのである。

2.帰還した捕囚の民

6節から72節まではその名簿の長い記録である。これらの節は、ほとんどエズラ記2章の転写である。ところどころに細かな異同がみられるのは、筆写中に起こったものと考えられる。

そこで旧約学者の中にはこのリストはエズラ記が元なのか、それともネヘミヤ記が先かといったことが議論されるのであるが、ここではそうした議論よりも、同じリストが二つの書物にそれぞれ収められているところに注目しておきたい。それは、それぞれの書物にはそのリストを記した目的があると考えることが大切だからである。その点で、ネヘミヤ記7章が語りかけてくる大切なメッセージを受け取めたい。

まず、エズラ記のリストの目的を知るには、エズラ記4章の理解が大切である。この時、ユダとベニヤミンの敵たちは、一緒に神殿を建てたいと言って近づいてきた。エズラ記4章1節には、ユダとベニヤミンの敵たちが、神殿を一緒に建てさせてほしいと申し出てきたこと、これに対してゼルベブルが、建築はあなたたちに関係はない、と言って断ったことが記されている。

このことから考えると、エズラ記の人名リストはイスラエルの民だけが神殿工事に関わることを証明するための根拠資料、イスラエルの血筋を証しする資料であり、過去に遡って自分たちの神の民としてのアイデンティティーを示すためのものということができる。

一方、ネヘミヤ記の人名リストは神殿再建や城壁の完成はしたものの、まだ住む人のいなかったエルサレムに新たに人々を住まわせるためのもの、未来に向かって神の都を再建するためのものということができる。ここからうかがえるのは、神殿再建は単なる神殿、城壁の問題ではなく、そこには生きる人々がいなければならない、ということである。その人々を通して、主なる神を礼拝する共同体が建て上げられていく、そのことこそが、ネヘミヤ記の目的と言える。

ネヘミヤ記のリストは冗長で退屈な名前の羅列に見えてしまうが、実は新しいエルサレムをこれから建てていくのは一体誰なのか、という視点、これから先の未来を見据えていく眼差しがここにはあると理解したい。5節-神がネヘミヤの心を動かされたのは、主の民としての新しい始まりのためなのである。

ネへミヤ記8章 2021.3.3

ネヘミヤ記8章 礼拝に生きる主の民 ネヘミヤ8:1-18

この8章でエズラが初めてこの書で登場する。イスラエルが律法と契約に生きる民となる重要な任務を担ったのである。この8章から12章の城壁の奉献までは、ネヘミヤによる回顧録は一休みとなり、ネヘミヤが一人称で登場するのは12:27以下となる。

1. モーセの律法の朗読

第7の月(太陽暦9-10月)民は一人の人のようになって、エズラにモーセの律法の書を持ってくるように求めた(1節)。注目すべきは、木の壇がすでにエズラのために用意されていたことである(4節)。彼らは誰かの指導のもとで集まったのではなく、律法の書に聴くために自発的に場を設け、時を定めて集まってきているのである。

こうして、男も女も、聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆、御言葉の前に集められていた。当たり前のことのようであるが、これは大切なこと。誰も礼拝から排除される者はいない。言いかえれば、誰も御言葉を必要としない人はいない、ということと言える。このように、年齢を問わず誰もが、神の御言葉の前に招かれ、聞く者として召されている。つまり、男も女も、老いも若きも幼きも、みんな一緒に礼拝する。これが神の民の姿と言える。

8節には、「彼らは神の律法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読みあげたので、人々はその朗読を理解した。」と記されている。夜明けから正午まで朗読された律法は、意味が明らかにされ、民はそれを聞いて理解した。ここに述べられている、意味を明らかにしながら読みあげ、それが聞かれて、人々はその朗読を理解したということに心を向けたい。わたしたちの礼拝のいのちは、この旧約の民と同様に、神の言葉が意味を明らかにしながら読みあげられ、それが聞かれて

理解される ということにある。

そこで決定的なことは、言が人となって来られた神の御子イエス・キリスト、旧約の完成者として自らをただ一回の完全ないけにえとされて十字架に向かい、しかもそのいけにえをささげるまことの大祭司として来られた贖い主イエス・キリストの存在である。わたしたちの礼拝において神の言葉が説き明かされる時は、生けるキリストがわたしたちにご臨在され、わたしたちを養っておられる恵みの時と言える。わたしたちは、礼拝ごとに生けるキリストと出会い、御言葉の説き明かしを通して生けるキリストに養われ、新たな命に生かされる。

2. 悔改めから救いの喜び

人々が律法(御言葉)を理解した時、民全員に御言葉への反応が起こった。9節に、今日は、あなたたちの神、主にささげられた聖なる日だ。嘆いたり、泣いたりしてはならない

と記されているように、民に起こったことは悲しみと涙の反応であった。自分たちと先祖が、どれほど神の御心から遠く離れて生きてきたか、御言葉が強く心に迫ってきたのである。涙は、祖国滅亡からバビロン捕囚に至る歴史を振り返っての悔い改めの涙であった。神の御言葉を聞いて何も反応が起こらないはずはない。

わたしたちの場合も、神のみ前で礼拝をささげ、聖霊に心照らされて主の言葉に養われる時、御言葉を聞いても何ら心動かされず、感謝もなく、悔い改めもなく、何の反応も生まれないとすれば、語る者にも聞く者にも、御言葉が本当に語られたのか、また、本当に聞かれたのかが、問われていると言える。

民が律法の言葉を聞いて泣いて流した“涙”は、悔い改めが起こったしるしであり、そして、真の悔い改めが起こったということは、確かに神の言葉が語られ、確かに聞かれたという証しである。そこには神が臨在されておられるのである。その時に、ネヘミヤが語ったのがよく知られている10節の聖句(朗読)である。

まことの悔い改めは、わたしたちを罪から解き放つ。そこでは、悲しみの涙は拭われ、赦しと解放の喜びが泉となって湧き上がる。これこそが礼拝の真の喜びの姿、神の御前で神の御言葉に養われる至高の恵みである。12節

民は皆、帰って、食べたり飲んだりし、備えのない者と分かち合い、大いに喜び祝った。教えられたことを理解したからである。(参考:ルカ15:10「一人の罪人が悔改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。」―

人を救いの喜びの中に生かしてくださるのは主イエス・キリスト。その救いに迎えられる時、本当の喜びが湧き上がってくる。天上においても喜びの歓声が天使たちの間に沸き上がっている。)

3. 仮庵祭

礼拝の二日目に、民たちは律法の中に仮庵祭についての定めを発見した。その定めに従って、毎日の律法の朗読、祭りは7日間、8日目には終わりの集会(参照 民数29:35“聖なる集まり”)が行われた。こうして、目に見える神殿、城壁が再建された時に、自分たちの歴史と救いの原点である荒野での仮庵の日々を思い起こすことは、地上では神を礼拝して生きる旅人であることを彼らだけではなく、わたしたちにも指し示していると言える。

ネへミヤ記9章 2021.3.10

ネヘミヤ記9章 あなたに背いてしまいました ネヘミヤ9:1-37

表題の言葉は9:32の御言葉である。イスラエルの民は、8章に記されているように、エルサレムの神殿再建、城壁再建が完成したところで、仮庵祭と終わりの集会(聖なる集まり)を祝い喜びに包まれた。その祝いが終わった後に続くのがこの章の罪の告白である。8章で読んだように、祖国滅亡からバビロン捕囚に至る歴史を振り返って悔い改めの涙を流した民は、その月の二十四日、神とモーセがシナイで交わした契約を更新すべく、大集会を開いた。断食に始まり(1節)、罪を告白し(2節)、律法の書を朗読し(3節)、神に向かって長い祈りを捧げて礼拝したのである(4~37節)。

2節に、イスラエルの血筋の者は、「異民族との関係を一切断ち」*と記されているように、民は主の前に献身の心を表し、改めて自分たちと先祖の罪を告白して、新しい神の民の出発としての誓約(10章)へと導かれる。

* この言葉は、レビ記20:26の「わたしはあなたたちをわたしのものとするため諸国の民から区別したのである」の強調表現であり、主への献身の表明である。

1.罪の告白と祈り

レビ人たちの導きにより礼拝がささげられる(4節)に先立ち、自分たちの罪科と先祖の罪悪の告白が記されている(2節)。真の神への礼拝は、単なる感情的な高ぶりや盛り上がりといったものではなく、深い罪の悔い改めによって導かれる神の赦しによって生み出される喜びの時である。主イエスのたとえ(ルカ18:10)からも教えられるように、祈るために神殿に上った徴税人の口から出た言葉は「神様、罪人のわたしを憐れんでください」であった。主イエスは、この祈りを聞かれて徴税人が義とされて帰った、とお話になられた。

わたしたちの教会でも礼拝に「罪の告白」を行っている。宗教改革によるプロテスタント、特にカルヴァンの流れを汲む教会の伝統に学んで実施することになったのは、2016年1月からのことである。礼拝において一週間を振り返り、罪を告白し、赦しを求め、「あなたの罪は赦された」との御言葉を受け取って、新しく歩み出すことの慰めと喜びは大きい。ネヘミヤ記が記す「主の前に向かって罪を告白し、ひれ伏す」ことは、「悲しむ人々は、幸いである。その人たちは慰められる」(マタイ5:4)道である。主の日礼拝にならい、日ごとの個人のデボーションの中でも大切にしたいものである。

民たちの罪の告白の中で、2節の御言葉に注目したい。「自分たちの罪科と先祖の罪悪を告白した」と記されている。神の御前に進み出た民は、ただこの時だけの存在としてここにいるのではなく、天地万物を造り、今も統べ治めておられる生ける神の御前にいるのであり、自分の罪だけではなく、自分たちの過去ではあるが先祖たちの犯した罪をも担いながら立っている。自分たちの歴史をありのまま振り返り、自分たちの先祖の罪と過ちも包み隠さず告白しているのである。ここには過去の罪(個人の過去の罪も国が背負ってきている罪をも)を直視することの大切さを教えられる。

5節のレビ人たちの礼拝への呼びかけ「立ってあなたたちの神、主を賛美せよ」に導かれて、37節までの長い祈りが捧げられる。この祈りでは、信仰の父アブラハムがウルからの召命に始まるイスラエルの民の歴史が語られながら、8節に「彼と契約を結び…約束された」「あなたは約束を果たされた」と述べられている「約束」と「成就」という主題が、先ず9~15節までで語られるのである。

2.寛容で忍耐深い神

15節までは「あなたは」と言って神が各文の主語となっているが、16節からに見るように祈りの告白が進むにつれて「彼ら」と「あなた」が交互に現れる。神と人とが、互いに相手を背景として、際立って見えてくる。しかも、そこに見えるのは、まさに“彼らの罪”と“あなたの恵み”である。ローマ5:20の御言葉のとおり「罪が増すところに、恵みはなお一層満ちあふれ」る。

16~25節:出エジプトと荒れ野での40年に及ぶ放浪と神から律法が与えられた様子が記される。エジプトに戻ることや新しい神を求める民に対して、神は民の益のためにご自分の約束を守り、民の最も深刻な、そして基本的な必要を満たしてくださったのである(20,21節)。

26~31節:カナン定住後の士師の時代へと移行する。民の神に対する繰り返しの背信、それに対する神の裁きが語られる。預言者による悔い改めへの招きと民の不従順、神の裁きの中にも示される神の憐みが語られる。背く「彼ら」26節と、恵みに満ちる「あなた」31節の対比が際立っている。

32~37節:罪の告白の祈りは、「今」の悔い改めの祈り「わたしたちはあなたに背いてしまいました」へと進む(32、33節)。そして、幾度も神の憐みを受けながら、それを踏みにじり続けて来た民ではあるが「ご覧ください わたしたちは奴隷にされています」(36節)と告白した時、すでに彼らは主なる神の大いなる憐みの中にいるのである。(参考:ルカ15章 「放蕩息子」のたとえ)

ネへミヤ記10章 2021.3.17

ネヘミヤ記10章 神の民として生きる ネヘミヤ10:1-40

「あなたがたはこの霊を知っている。この霊があなたがたと共におり、これからも、あなたがたの内にいるからです。」(ヨハネ14:15) 主イエスが十字架にかけられる前、最後の晩餐の席で弟子たちにこのように言われた。

わたしたちは、その霊(聖霊)による喜びをもって御言葉を受け入れ(テサ一1:6)、主イエスが言われたとおり、その霊があなたがたの内に宿っている(ローマ8:9)、まさに生ける神の神殿(コリ二6:16)。このことをわたしたちは確信して、神に感謝し、そして神を自分の生き方の中心に据えて神の子とされている。

ネヘミヤ記10章は、このようにわたしたちが神の神殿とされていることが、どれほど日頃から意識すべき大事なことなのか、そしてわたしたちがどのように生きるのが神に喜ばれるのかを、率直に語りかけていると言える。

1.内なる神殿の建設

10章は、8,9章と共に、ネヘミヤ記の核心と言える。クライマックスである。

エルサレム神殿の再建、城壁の修復という民あげての大工事が敵による妨害など様々な困難を乗り越えて完成した時、民はエズラの語る律法の言葉を聞き、レビ人による解き明かしを聞いて心ゆすぶられ、喜びへと導かれた(8章)。その民は、悔い改めと神礼拝に心開いた(9章)。今日の10章では、その民が律法に生きることを確認し、互いに堅い誓約をしたのである。

イスラエルの民にとって、この個所が核心部分と言えるのは、当時の民だけにではなく、主なる神に従うすべての民、今日のキリスト者にとっても大事なメッセージを伝えているからである。

神の民イスラエルにとっては、神殿再建、城壁再建が最終点ではない。その神殿を中心として神の御心に生きる決意こそが問われる。その決意が誓約であった。目に見える神殿再建と城壁修復を通して、目に見えない彼らの「内なる宮」の再建、すなわち神の御言葉に聴き、罪を悔い改め、神の御心に生きる決意を表明して応答していくという神への礼拝の再建への道である。民は、困難の中でも主のために力いっぱい捧げ、奉仕して、真実な礼拝の民として生きることに心を傾けた。主なる神への礼拝の再建こそが一番の目的であった。

先に記した新約聖書の御言葉のとおり、わたしたち自身が主の聖霊が内に宿ってくださる神殿とされている。そのわたしたちがなすべきは何か。改めて、ネヘミヤ記が語りかけている神の御心に生きる決意を確かなものとしたい。

2. 誓約

誓約(1節)という言葉そのものは本文中にはない。誓約と訳されているが堅い(約束)を意味する言葉である。同じ言葉は、11:23にも用いられており、そこでは「果たすべきことの定め(定められている規定fixed

provision)」の意で訳されている。

その誓約(堅く果たすべきことの定め)に加わった人たちの名前が1~30節で記されている。そのまとめは29,30節と言える。そのほかの民、祭司、レビ人、門衛、詠唱者、神殿の使用人、この地の民と関係を断って神の律法のもとに集まったすべての者も、妻、息子、娘、また理解できる年齢に達したすべての者と共に、そのまことに貴い兄弟たちに協力するものであり、神の僕モーセによって授けられた神の律法に従って歩み、わたしたちの主、主の戒めと法と掟をすべて守り、実行することを誓い、確約するものである。この人たちは、仮庵祭(8章)で律法の前に集まった人々でもある。誰もが一つになって主なる神の前に集まり、神の律法に従って歩み、主のすべての戒め、法と掟を守り行うことを決意した。

決意した律法の具体的な主な中身が31節からに示されている。

31節. 異教徒との婚姻関係を結ぶことの禁止。

律法は異邦人との結婚を厳しく断罪している(出エ34:12-16)。それが民族上の理由からではなく宗教上の理由であることは、改宗者ルツが受け入れられていることから分かる。この問題は、もはや当面する問題ではないとキリスト者が考えないように、パウロは筋道を明確にして熱心に説明しているので、コリント二6:14~7:1を読んで、わたしたち自身への教えとしてしっかり受けとめたい。

32節. 七日ごとの安息日、七年ごと安息年を厳格に守ることが求められている。

33-37節.主なる神への献げ物について命じられ、特に36、37節では土地の初物、家畜の初子をささげることの徹底である。

38―40節. 神殿への奉納物と神殿で奉仕するレビ人への十分の一の献げ物について定められ、またレビ人も自分たちが与えられたものの中から、さらに十分の一をささげることが定められている。これらは出エジプト記、レビ記、民数記で定められてきた律法の中の要約と言える。十分の一はわたしたちにも基準となる。

ここで心に留めたいのは、これらの律法は主なる神から再び命令されたからではなく、民が律法の朗読を聴いて喜びに包まれ、罪の深い悔い改めと告白に促された中から、主なる神への応答としての誓約であったということである。

ネへミヤ記11章 2021.3.24

ネヘミヤ記11章 聖なる都に住む人々 ネヘミヤ11:1-36

11章は、最初の2節は人々がエルサレムに住むに至るいきさつが記されているが、3節からはエルサレムに住む人々のリストと、周辺の町々に住む人々のリストである。そのリストが長々と最後まで続くので、このところで神がわたしたちに語ろうとされておられることを読み落とすことがないようにしたい。

はじめに理解しておきたいのは、11章の全体像である。

1-2節:人々のエルサレムに住むに至るいきさつ。

3-19節:エルサレムに住む人々のリスト。

(内訳)4-9節 ユダ族とベニヤミン族の代表、 10-14節 祭司たち、

15―19節 神殿で仕えるレビ人と門衛たち

20-36節:他の町々とそこに住む人々のリスト。

これらを掲げながら、ネヘミヤは神殿再建の工事完了を祝う礼拝(10章)を踏まえて、礼拝の都となる「エルサレムの再建」を語るのである。

なお、ここに記されているリストが保存されているのは、名前をひけらかすためではない。神の集団であることの自覚を重視していることによる。(参照 出エジプト19:6 あなたたちは、わたしにとって 祭司の王国、聖なる国民となる)。彼らは、既知の親族関係の厳粛さを知ることによって、祭司の王国、聖なる国民となる召しを受けていることを表明しているのである。

1.聖なる都

1節にエルサレムのことが「聖なる都」と呼ばれていることに目を留めたい。捕囚からの解放後にエルサレムが聖なる都と呼ばれるのはこの個所だけである。そのエルサレムが捕囚前にどのように呼ばれていたかについては、イザヤ書52:1-10節が記している通りである。1節「奮い立て、奮い立て 力をまとえ、シオンよ。輝く衣をまとえ、聖なる都、エルサレムよ」。6節「その日にはわたしが神であることを、『見よ、ここにいる』と言う者であることを知るようになる」。そして7節以下「いかに美しいことか 山々を行き巡り、良い知らせを告げる者の足は」と9-10節「歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムを贖われた。主は聖なる御腕の力を 国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで、すべての人が わたしたちの神の救いを仰ぐ。」

このイザヤの言葉に見るように、確かにバビロン捕囚によってエルサレムは荒れ果てているのであるが、しかしなお主なる神はこの町を見捨てず、なおこの町を「聖なる都」と呼んでおられる。そして、「見よ、ここにいる」とまで言っておられる。エルサレムの現状がどうであれ、この町に生きることは主なる神とともに生きるしるしとなるのである。

このことを覚えて、ネヘミヤたちの前にある再建の都エルサレムを改めてみてみたい。神殿が再建され、城壁も修復された。捕囚から帰って来た民ならこぞって集まってくるかと思えるが、7:1-4に記されているように、周りの敵の脅威の中で、各自は自分の家の前を守らなければならないほどの状況にあったのである。町は二方向に大きく広がっていたものの、その中の住民は少なく、家もまだ十分に建てられてはいなかった。確かに建物の再建は終わったとはいえ、まだ復興の途上にあった。荒れ果てた都が建て直され、神殿も城壁も完成したが、町は依然として生活環境は整っておらず、敵の侵入への危険も続いている現実の中にあり、エルサレムは住む人が少ないままだったのである。

このままでは都エルサレムの復興は遠のいていく。敵の侵入を許す機会さえ与えかねない。そこで民たちは都の復興と治安維持のために、エルサレムに来て住む計画を立てて人々を都に住まわせることにした。それがくじを引き、十人のうち一人が聖なる都エルサレムに来て住み、残りの九人が町にとどまるようにした、ということなのである。

このようにしてエルサレムは、見よ、ここにいると言われる神を礼拝するところとして機能する「聖なる都」として再建していくのである。

くじ引きが始まった時のことを考えてみたい。十人から一人が選ばれていく。選ばれる方も複雑、選ぶ方も複雑だったに違いない。辞退者が出たかもしれない。子どもや家族を思ったり、都生活になじめぬと思ったりなど。そうしたさまざまな事情の中で、共通していたのは礼拝の民として生きることを喜びとすることであったと思われる。聖なる都と呼ばれる意味が伝わってくる。(参照:上記 下線部)

わたしたちも、いろいろな事情を抱えている。それでも主の民として召された。願わくは、イスラエルが再建したエルサレムを聖なる都となしてそこに生きたように、見よ、ここにいると言われる神の教会の節々として歩んでいきたいと願う。

(参考)25-36の「ユダとベニヤミンの村落」について

ペルシア帝国の属州としてネヘミヤに管理された全領域はユダと呼ばれた。その領域は 北はサマリア、南はエドム(イドマヤ)が境界線。しかし、歴史的にはエルサレムから北方への地域はベニヤミン族に属していた。(30b,31a節)

ネへミヤ記12章 2021.3.31

ネヘミヤ記12章 奉献の喜び ネヘミヤ12:1-47

12章は、内容的には1~26節と27~47節に二分される。前半は祭司とレビ人の登録簿、後半は城壁奉献の喜びである。

1.祭司とレビ人の登録簿に学ぶ

再び名簿なので、ある人は退屈感を抱かれるかもしれない。だが、記されていることは、決して冗長かつ無味乾燥というものではない。御言葉の深い味わい、つまり御言葉の恵みを知る個所でもある。そう思って恵みにあずかりたい。今日は、信仰の継承という点から、この登録簿を見てみたいと思う。1-7節は、ゼルバベルとイエシュアと共に上ってきた(1節)祭司の家系である。そして12-21節でも祭司の家系が記されているが、このところに記されているのは、ヨヤキム時代(12節)の家系なのである。ヨヤキムはイエシュアの子(10節)であるから、12節からの祭司21名は捕囚から帰還した第二世代の祭司たちの名前であることが分かる。それぞれに氏族の名が付けられているので1-7節の名簿(第一世代)と読み比べると15名の名前が一致し、多少読み方の変わっている者を含めると19名が一致していることになる。 このことから、教えられることは何だろうか。その一つに連続性ということがあることに気づく。それは信仰の継承ということでもある。しかし、完全な連続になってはいない。もともと祭司職は世襲制であった。けれども、継承は決して十全ではなかったことがうかがえる。サムエル記に出ているエリの息子ホフニとピネハス、そしてサムエルに見られるように、必ずしも信仰の継承がなされるとは言えないのである。 最初に戻ってきた人たちは、帰還したとはいえ、目の前にあるのは廃墟のような都エルサレムであった。それを前にして、民たちは生活の場を周辺の町や村に求めて行った。その中で、祭司たちは荒れ果てた神殿で祈りを捧げ、不安と恐れの中にある民たちに寄り添いながら、何もないところから礼拝を再建していったのである。その、並々ならぬ信仰と労苦の生活の日々を第二世代の人たちは見て育ってきた。反発を覚えた者もいたことだろう。そして、最後まで礼拝再建の重要さに心開かれなかった人は、12節の名簿に載せられていないのではないかと思われる。しかし、多くの第二世帯の祭司たちは、反発などの思いを乗り越えて、自らも礼拝の再建に向かっていった。10:39に「わたしたちは決してわたしの神殿をおろそかにしません」と誓ったように、自覚的・主体的に、神に仕え、隣人に仕える祭司の生き方、礼拝の民としての生き方を継承したのである。記されている第一世帯の名と、第二世帯の名を読み合わせる時、わたしたちは、礼拝の継承、信仰の継承、礼拝の民としての継承を祈り求める大切さを教えられる。 わたしたちの教会も、信仰が連続して神様に導かれるように願い、祈っていきたい。

2.礼拝の喜びに生きる民

27節の時点か、あるいは31節の時点で、ネヘミヤが第一人称で戻ってくる。その前に彼の直接的な声が聞こえたのは7:5であった。その間は律法の朗読、罪の告白、神が求められた礼拝規定が記されているが、別の代弁者が物語り、ネヘミヤは第三人称で語られていた。城壁の奉献がどのように行われたのかが記されている。46節にダビデとアサフがいた昔の時代のようにと記されているが、規模こそダビデのようでなく小規模であっても、神殿を中心とした賛美の回復がなされたのである。 城壁の奉献式が行われたのは、イスラエルの歴史において初めてであった。27節以下に見られるようにネヘミヤが中心となって準備がなされた。人々は二つの大きな聖歌隊に編成され、城壁の上をそれぞれが左右の別ルートで行進して東門へと至り、神殿に入ったのである。 ダビデの楽器をもって行進する聖歌隊の先頭に立ったのは書記官エズラである(36節)。神の教え(律法)によって神の民として歩みだす象徴とも思える。 その日、人々は、大いなるいけにえを屠り、喜び祝った。女も子供も共に喜び祝った。そのエルサレムの喜びの声は遠くまで響いた(43節)。43節には喜ぶという言葉が4回も記されている。礼拝において、また信仰生活の場で、「喜び」は意味あることである。8:10に主を喜ぶことこそあなたたちの力の源とあるように、「喜び」はわたしたちの存在を支えていく深いところにある。 城壁再建の工事に労した神の民にとって、それが完成し、神に奉献できることは大きな喜びであった。工事が困難を極めただけに完成の喜びも大きかったに違いない。城壁の上を行進しながら、自分たちの力量によっては成し得ないことを、神の言葉と御力によって成すことが出来たとの思いを篤くしたことだろう。老いも若きもすべての民が、大いなる喜びをお与えになった(43節)神を喜びほめたたえた。 参照:ウエストミンスター小教理問Ⅰの答 人間の主要な目的は、神の栄光をたたえ、永遠に神を喜ぶことである。

ネへミヤ記13章 2021.4.7

ネヘミヤ記13章 御心に留めてください ネヘミヤ13:1-31

受難週の初めの日、神殿に入られたイエスが目にしたのは、あろうことか「わたしの家は祈りの家と呼ばれるべきである」はずの礼拝の場が、世俗という土足で踏みにじられていた光景であった。「あなたたちは強盗の巣にしている」と言われて、主は商人たちを追い出し、徹底して宮清めをされた。(マタイ21:12,13)

13章に記されているネヘミヤの行動には、宮清めをされたイエスの思いと行動が映し出されていると言える。今まで読んできたように、神殿再建、城壁修復という大事業がネヘミヤ記の主題ではなく、その完成によって「心を新たにして自分を変えていただき」「霊と真理をもって礼拝」を捧げて神に喜ばれる民となること(ローマ12:1,2/ヨハネ4:23)、言いかえれば「内なる神殿を建てあげること」が主題である。その主題を念頭に置いてネヘミヤ記最後の章から学びましょう。

1.堕ちた霊性

13章はネヘミヤの宗教改革としばしばいわれる個所である。ネヘミヤは総督として12年間務めた(参照2:1及び13:6/BC445-433))のちにいったん王のもとへ行き、その後しばらくたってエルサレムへ戻る許しを王から得た。戻ってきて目に映ったエルサレムは、主の民が異邦人社会と妥協した生活ぶりであった。

旧約が教えるところであるが、神の民は、生ける神と共に歩む生き生きとした時と、この世に妥協して信仰が形骸化した時とが繰り返されて出てくる。わたしたちも信仰生活をしていく中で、キリストとの交わりが深められ、聖霊によって内なる人が強められていることを願いながらも、信仰の喜びが失われ、祈りや礼拝に心向かず形だけに陥ることがある。この時こそ、最初のところから歩み始めたい。見失っている主と出会った時のあの新鮮さ、たどたどしかったけれどもその一方でうれしさがあった初めての祈りなど、どれもが生き生きとしていた。その感動やみずみずしさを受け取りなおして、キリストに近く歩みたいと願う。

ネヘミヤは、じょうへき修築を妨害していたアンモン人トビヤに祭司室が私物化され、主なる神への礼拝がないがしろにされているのを見て、祭司室からトビヤ家の器具類をすべて外に投げ出し、祭司室を清めて再び礼拝のための物品を収めたのである。まさにここにあるのはイエスの宮清めの光景と同じである。

2.ネヘミヤによる改革

(衰退した秩序の回復)10節~14節。神殿で神に奉仕するレビ人と詠唱者は、支給されるはずのものが与えられないために、自分の耕地に逃げ帰っていた。10:38以下に記されているように、レビ人たちの生活はエルサレムの郊外に住む人々の捧げ物によって支えられていたのであるが、12節からうかがえるように、ユダの人々はその時十分の一の奉納物を怠っていた。神への民の信仰が世俗化していたのである。いろいろな事情が考えられるが、いつの時代にも教会に起こるトラブルの一つは捧げものに関することである。「どうしてレビ人たちを自分たちが養わなければならないのか」という批判や、「自分たちの奉納物で生活しているくせに、あの暮らしぶりは何だ」というような陰口などがあって、レビ人たちの奉仕の意欲が減退したといった事情もあったのではないかと想像できる。こうしたことは神の前には言い訳が立たない。

捧げもの(今でいえば献金)は、神から与えられたものを感謝して受け取り、感謝と共に喜んで神にその十分の一を捧げることにある。神に捧げられたもの、神から与えられたもの、そういう感覚を忘れる時に混乱が生じる。金銭にまつわる様々なしがらみが教会をかき乱すということになりかねない。

こうした現実を見て、ネヘミヤは「なぜ神殿を見捨てられたままにしておくのか」と役人たちを責めた。これは重要なポイントである。ネヘミヤが問題にしたことは、レビ人がないがしろにされるのは、神殿が見捨てられることだとした点である。これは、人間の間の問題ではなく、事柄は神に対する信仰者の姿勢にあるということである。

(聖とする生活) 15-22節は、安息日を軽んじる風潮に対して、安息日を聖とすることを命じて、あるべき姿に戻したエレミヤの改革である。こうして、安息日に商売に没頭し売り買いするユダの人々にも、商品を持ち込むティルスの人々にも、その日の商売をしているのを戒めた。

23節-29節は、異国の神々を信じる者たちとの結婚を禁じ、サンバラトの娘と結婚していた祭司ヨヤダの息子を追放するなど、神の律法の教えに従って改革を行った。これらのネヘミヤの改革に見られるのは「神の民としての生き方の確立」ということである。わたしたちにとっては、神の言葉・聖書に生きる、神を聖として生きることへ自らを新たにする改革と言える。

見落とせないのは、14,22,31各節の「わたしを御心に留め…」との祈りである。ネヘミヤの徹底した改革に反発を覚えた人があったかと思う。だが、ネヘミヤは、耳障りのよいことだけを語る偽預言者にならず、真実を語り、行ったのである。